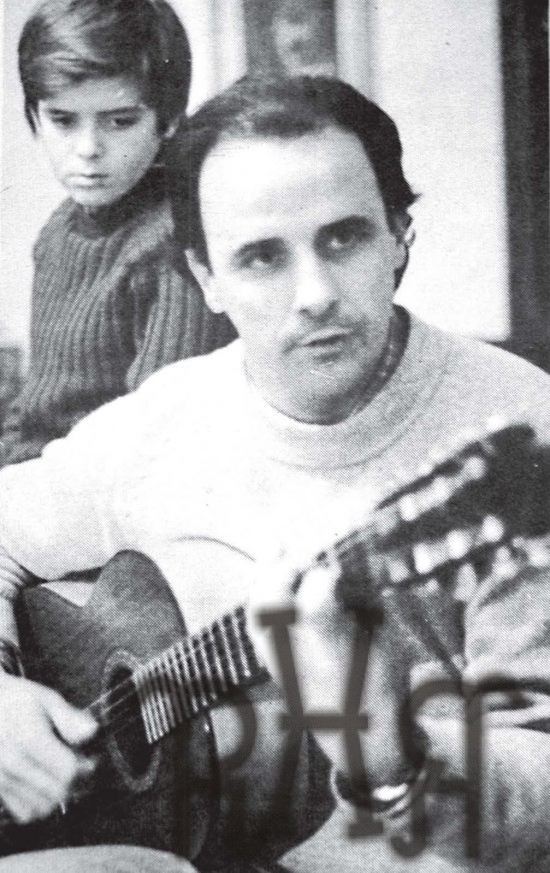

Víctor Larrosa Moreira

SUMARIO: 1. Antes de Chalar – 2. Su vinculación con Rocha – 3. Hechos inolvidables – 4. En “Caravana” – 5. El camino de Santiago – 6. Nace el folklorista – 7 El “canto de protesta” y la música de campo – 8. Su unión con Santos Inzaurralde – 9. La política – 10. Su fe cristiana – 11. Deportista activo – 12. Sus últimos años

“Quiero decirles lo que pienso sobre la música: clásica, culta, erudita o cualquier adjetivo que a uds. se les ocurra, en mi opinión la música es música, está allí esperando ser escuchada y apreciada. Claro, tiene matices en sus estructuras, capacidad de despertar en uno gustos diferentes por un género u otro pero no entiende de clases sociales, color de piel, de religión, sexo o de cualquier otro gesto separatista generado por el ser humano (…) siempre que alguien esté dispuesto a escucharla y disfrutarla es popular, lo demás son calificativos y adjetivos de quienes siempre necesitan generar ámbitos para sentirse superiores o diferentes a otros. La música es música, disfrútenla en cualquiera de sus géneros”

Santiago Chalar

1. Antes de Chalar

Nació en Montevideo con el nombre de Carlos Alfredo Paravís Salaverry. Fue un día cuando se anunciaba la primavera, el 25 de setiembre de 1938, en la esquina de Lavalleja (hoy José Enrique Rodó) y Minas, quizás como un presagio del departamento y la ciudad que lo cobijaría siendo adulto. Fue el cuarto hijo del matrimonio de María Esther Salaverry y Ernesto Paravís.

La guitarra, desde la época en que asistía a la Escuela “Venezuela”, tuvo fuerte presencia en su vida. Sus primeros estudios fueron de guitarra clásica en el Conservatorio Kölischer y en la academia Fernando Sor, bajo la dirección del profesor Gregorio Rodríguez. En el umbral de la adolescencia, en momentos que cursaba el liceo en el “Zorrilla”, los discontinuó aunque la guitarra lo siguió acompañando.

Cuando andaba por los 15 años, empezó a pasar sus vacaciones en una estancia cercana a Paso de los Toros, propiedad de Bebe y Ulda Quadros, suegros de su hermana Raquel. Según Carlos, su hijo, “allí se hizo de a caballo con la hermana de su cuñado, la cantora Maruja Quadros y con ella descubrió la música de raíz folklórica”.

En esos años y los posteriores, mientras cursaba en el “Seminario” preparatorios para medicina, Paravís mostraba gran entusiasmo por la música. “En determinado momento, por mi vinculación al campo, me llamó la atención la música nativa. A esa edad tempranera uno siempre busca ídolos y me arrimé a Yupanqui, a las cosas de Falú y al surgimiento de Los Chalchaleros, cuando recién empezaban. También me gustaba la música brasileña.”

Acaso de aquellas devociones juveniles es que le surge una revalorización de la guitarra como canal expresivo. Yupanqui y Falú no eran precisamente improvisados en la materia y, tal vez influido por ellos, Paravís comenzó a encontrarle vida propia.

2. Su vinculación con Rocha

Mucho antes de imaginarse ser Santiago Chalar, con 16 años de edad, se ennovia en el balneario La Paloma con una rochense de pura cepa, Adelita Martínez Graña, “Pichona”, con la que tiempo después contrae matrimonio, por lo que desde 1954 hasta su fallecimiento permanece vinculado a Rocha, concurriendo todos los veranos inveteradamente a las costas rochenses.

Su esposa era de profunda raigambre y prosapia local. Los padres de Adela eran Luis Alberto Martínez Bula y Adela Graña. El primero era hijo de Florencio Martínez Rodríguez, fundador de La Paloma y reconocido facultativo cuyo nombre perpetúa una avenida en nuestra capital departamental. Adela era hija de Julián Graña quién fue diputado colorado por nuestro departamento a principios del siglo XX, cuyo nombre está también en el nomenclátor rochense y titular de un establecimiento rural en la zona de “Alférez”, cercanías de Lascano.

La casa de ellos era en las dunas de la Bahía Chica, se llamaba (y se llama) “La Casilla” y estaba (está) a 200 ms. del ex parador “Caravana” que marcara una época en el balneario. Allí vivieron todos los veranos de su romance y en 1961 se casaron, tuvieron cuatro hijos: Adela, Santiago, Carlos e Isabel María. Un tiempo más vivieron en un bungaló al lado de “La Casilla” pero después compraron un terreno baldío y lo edificaron sobre avenida del Navío, pasando el Hotel “Tirrenia”, rumbo al tanque de OSE, una casa modesta a la que llamaron “La Bordona”. Aún hoy se llama así, aunque ya no pertenece a la familia.

3. Hechos inolvidables

Cuenta su hijo Carlos, médico también, que un día lo visita un paciente de La Paloma, Efraín, hermano del ampliamente conocido carnicero Baldomero Morales – hoy fallecido – y le dice de lo buen nadador que era su padre y que contaba inclusive con un curso de salvavidas. Una mañana, estando embarcado con un hermano de Morales, en un bote a remo, en medio de la bahía, en la rompiente entre la isla La Tuna y el Puerto de La Paloma, una ola les dio vuelta el bote, el marinero Morales no sabía nadar y le dijo a Paravis “!Sálvate tú¡” Pero en una arriesgada actitud, pasó por debajo de él, lo tomó del pelo y nadando llegó hasta la orilla con el marino a salvo. Tal vez fue la primera vida que salvó el futuro doctor en medicina.

Recuerda Carlos también, que un verano, en febrero, tiempo de pocas comunicaciones, solo la radio y algún teléfono, saturado por su trabajo de traumatólogo y en el Festival de Durazno, Santiago Chalar anuncia su retiro del canto. En esos conflictos que a veces generan las comunicaciones en la interpretación de las cosas, un periodista radial de Rocha dijo al aire una mañana: “¡Murió Santiago Chalar!” haciendo alusión a que se terminaba el cantor y seguía actuando el médico. Pero el titular de la prensa se independizó de su autor, cosa que comúnmente sucede y más si se le da cierto tono dramático y no se aclara bien. La deformada información generó un revuelo mayúsculo, – quizás el esperado por el periodista al fin y al cabo – en los dos balnearios que más frecuentaba Paravís, o sea en La Pedrera y La Paloma.

A media mañana en “La Bordona” estaban tomando mate afuera cuando pasa un micro de la “Empresa González”, que conducía Julio Victor, “el Zucará”, que miraba con cara de asombro al supuesto muerto mateando. Para asegurarse siguió y paso de vuelta, saludó, no paró ni dijo nada. A eso de las 11 de la mañana Paravís llama a su suegra por teléfono y ella le responde “Dichosos mis oídos que te escuchan” y el piensa y dice “Que le pasa a mi suegra que está tan efusiva” y ella entonces le cuenta del rumor sobre la muerte de Santiago Chalar. Él cuenta que solo había anunciado su retiro de los escenarios. Un cuñado y su suegra van a “La Bordona” y aclaran todo lo que había dicho el periodista, que en definitiva le alargó diez años la vida. Ahí es cuando se dan cuenta que Julio Víctor González había pasado por esa razón, lo ubican y le cuentan. Chalar había sido algo así como el padrino de la boda del “Zucará” , tocó la guitarra y cantó en su casamiento . Tenían una gran amistad y fue importante el apoyo de Chalar para que “Los Zucará” grabaran su primer disco en Sondor, iniciando un despegue que los transformó en uno de los mejores grupos folclóricos del país.

Recuerda Julio Víctor, que en una oportunidad se había peleado con el otro integrante del dúo “Los Zucará”, Humberto Piñeiro, y el grupo estaba separado, fue cuando él grabó el disco “Alborada”, en el que estaba el tema “Canto chatito”, muy popular por cierto. Enterado Chalar de esa situación viajó a Rocha y visitó a cada uno en su casa, les habló como si fuera un hermano y los intimó a concurrir a un espectáculo que había en Minas, donde actuaba Grupo Vocal Universo, Santiago Chalar y “Los Zucará”, unidos nuevamente bajo la tutela de Chalar.

4. En “Caravana”

“Caravana” el histórico emprendimiento de Homero Rodríguez Tabeira, será por siempre un mojón en la vida de La Paloma, aun cuando hoy cerró sus puertas. Fue lugar de múltiples encuentros de Chalar con amigos y con el propio Homero, quien nos dice “es para mí un motivo de satisfacción recordar a tan querido amigo, artista y médico, con quien vivimos momentos inolvidables, yo conocí a Carlitos Paravis, en adelante Santiago Chalar, en nuestros años jóvenes allá por el 59–60, cantando con su guitarra – y por entonces con su novia “Pichona”, quién después sería su esposa -, en el Country Club de La Paloma. Recuerdo perfectamente una canción que no era folclórica nuestra sino brasileña, “A los pies de Santa Cruz”, años después grabada por Joao Gilberto. Con respeto a sus varias y memorables actuaciones en “Caravana”, una anécdota que llegó a convertirse en un trago popular de la muchachada, es en una de sus actuaciones en las que llego con malestar de garganta y por ello preocupado. Yo que también tenía que cuidar la mía, le preparé un trago para suavizar la garganta, y no solamente le resultó sino que además le gustó, me preguntó la fórmula y le dije tal cual lo hacía: mitad Campari y mitad Vodka Smirnoff. Santiago adoptó el trago a punto de tomarse uno siempre antes de salir a escena y me contó que estando por actuar en Minas, pidió en el bar el trago describiéndoselo al barman, y un paisano que estaba al lado escuchó y también pidió diciendo: ´A mí también dame un “Boca de mirlo” ese. A partir de ahí no solo Chalar pedía el “Boca de Mirlo”, ave cantora de exquisita dulzura a la que él le rendía culto.”

Son famosos también sus viajes a caballo desde Minas, Aiguá, Rocha y La Paloma, casi todos los veranos. Terminaban en la Pedrera, con un montón de amigos minuanos en “Balcón al mar”, una joyita musical y poética, al decir de su hijo Carlos.

5. El camino de Santiago

Transcribimos por su belleza sin par lo escrito sobre Chalar por otro rochense como lo es el afamado escritor y periodista César Di Candia. El texto, que lleva el nombre de este capítulo, pertenece al libro “Fantasmas del pasado, perfumes del ayer”.

“En ocasiones, cuando la noche está muy oscura y el silencio de la playa se hace dulce y triste, me viene a buscar mi amigo Santiago Chalar y, como hace más de cuarenta años, me invita a bajar a la arena frente a la casa de su futura suegra, sobre la bahía de La Paloma. Sentados en la humedad volvemos a tomar mate al tanteo y mientras conversamos podemos escuchar al verano retozando en unas olitas que llegan con desgano a la orilla. Al poco rato, abre la caja de su guitarra que ha permanecido echadita a la sombra a su lado y comienza a rasguearla, a modo de preámbulo, como quien entona la garganta, sé por qué lo hace. Anda a las vueltas con unas de sus primeras musicalizaciones: unos versos que el formidable poeta oriental Romildo Risso tituló “Valles hondos”:

“Cerro, cerro arriba, sendita que va p´ al cielo, del otro lao sale el sol, y yo le salgo al encuentro, marcho con luz en la cara y arrastro mi sombra, yendo”

En aquellos años, Santiago era para todos Carlitos Paravís y caminaba trepando el cerro con la claridad sobre el rostro. Estudiaba medicina, tenía por novia a una de las más lindas del balneario, cantaba muy bien y no le gustaba llevar su viola a la playa porqué, según decía, el salitre del aire terminaba por dejarla afónica. Sin embargo no podía dominar aquella convulsión por el instrumento que le retrasó la carrera, le provocó desencuentros con quien luego fue la madre de sus hijos, causó previsibles resfríos a su guitarra e hizo rabiar a su padre, antiguo intendente de Maldonado y diputado por el Partido Colorado. Si sus mañanas eran para revolear la zurda en la arena dura de la playa Anaconda y las tardes para unos libracos de medicina que leía al reparo de los transparentes, Carlitos destinaba sus noches a la música y al canto y lo hacía en forma casi subrepticia porque viejas leyes no escritas imponían entonces que un artista nunca aporta prestigio a una buena familia. A la salida de una de aquellas temporadas, ante su sorpresa, unos amigos le propusieron grabar y tuvo que elegir un seudónimo para que ni la familia de su novia ni la suya tomaran conciencia de ese torcimiento que estaba adoptando su destino. Así nació Santiago Chalar. Santiago por un amigo fallecido trágicamente (Quadros) y Chala por descendencia familiar, Chala al cual él le agregó la ´r´. A ella se lo confesó casi enseguida. Su padre lo supo un día en que venía en auto con otro de sus hijos y se topó con su voz. “¿Quién es ese mozo que canta tan lindo? –preguntó -. “¿No lo reconoces? Es Carlitos, papá. Acaba de grabar”. Cuando terminó el disco, el hombre lanzó el rayo purificador: “Nunca vaya a contarle que yo dije que cantaba bien”. Aquel médico viejo que había dejado de practicar su profesión para dedicarse a la política cumplió con su promesa y murió sin admitirle a su hijo que le gustaba como cantaba. Igual a los demás, también temía que dejara la carrera por la música. Los problemas de convivencia entre aquellas dos vocaciones tan distintas tuvieron de rehén toda la existencia a Carlos Paravís.

Existió un Carlitos juguetón y de risa pronta, que quedó para siempre en La Paloma, sucio de pejerreyes, los tobillos lastimados por los cedazos y la sonrisa curtida de soles. El otro se hizo traumatólogo, se casó, se instaló con consultorio en Minas y empezó a hacerse conocer como Santiago Chalar. Con cierta inocencia pensó que unir en un solo haz una familia, una profesión recién iniciada y un artista, era una de esas dificultades que termina arreglándolas el tiempo. Su error se midió en depresiones y abatimientos. En una de esas aflojadas, por algún flanco desguarnecido, se le empezó a escapar la alegría y a colársele el alcohol. De ese problema hablamos casi un día entero, en una casita de cantos, copas y asados que tenía en la parte más alta de Minas, empinada sobre el arroyo San Francisco, dominando sierras, valles y sembrados, a la que había bautizado “El Mangrullo”.

Un lugar de esos que uno no cree que existen y son inventos por las tarjetas postales. Semanas después, un tumor cerebral de cuya existencia él mismo ya sospechaba acrecentó su bohemia, que a esa altura era irredimible. Para ventilarse los fantasmas se perdía jornadas enteras en el campo, atravesando sierras en caballo, al rumbo que saliera. Por las noches pedía permiso para dormir en alguna estancia y se quedaba en los galpones compartiendo el guiso de la peonada. Las pocas veces que era reconocido, desataba de los tientos la caja de algunas de sus guitarras y cantaba para un público de seis u ocho personas, las que si averiguaban quien era habrían de recordar el episodio por el resto de sus vidas. Siempre me había dicho que no le parecía bien cobrar por cantar, porque este era un don que le había dado Dios. Pero durante nuestro último encuentro hizo un largo silencio y fue todavía más lejos: “Suponiendo que este razonamiento fuera correcto, ¿te parece bien cobrar por curar a un ser humano?” Dilemas como éste habían alimentado su bohemia, llena de preguntas sin respuestas.

Fue un hombre increíblemente auténtico, ahora que no está, se lo he confesado alguna vez de esas que regresamos a tomar mate de noche a aquella playa perdida de Rocha, mientras volvemos a conversar mirando la fosforescencia corcovear sobre las algas. Probablemente en sus últimos meses, acosado por aquel mal sin retorno, haya vuelto a recordar otra sexteta del poema de Romildo Risso que había empezado a musicalizar años atrás en La Paloma y que resultó la perfecta parábola de su propia vida.

“Cuantito bajo la cumbre cerro abajo voy tan lerdo que se adelanta mi sombra me arrastra y la voy siguiendo. Marcho con luz en la espalda y como carga, la siento…”

Refugiado en aquella mínima casita colgada sobre un valle desenfrenado de verdes, esperó sus días finales. Cuando llegó a la cumbre del cerro y sintió, como él la poesía, que la luz comenzaba a llegarle desde atrás. No pudo con el peso de su mochila cargada de demonios. Inútilmente, había buscado en la bohemia la paz y la sabiduría. Al darse cuenta que habían quedado extraviadas por el camino, se entregó y dejó su dilema, sin resolver, en algún lugar pedregoso de las sierras.”

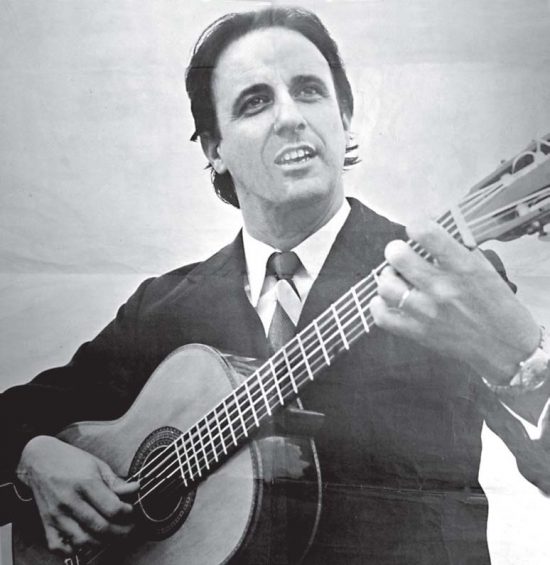

6. Nace el folklorista

Es de los cantores nacionales de raíz folklórica, sobre todo en el interior, que ha calado más hondo en nuestra población. Además de ser una de las mejores voces que dio el Uruguay en su historia, se destacó por ser un permanente buscador de las formas musicales propias, a las que enriqueció con textos de valiosos poetas.

En entrevista con el periodista Dardo Billotto confesó para la revista Sábado Show del diario “El País”: “Para mí, inicialmente la guitarra era el instrumento con el que como intérprete me ceñía a un tema. Con ella llegué a cantar y frecuentar poetas, autores que me daban sus letras para yo componer música. Hasta allí la música tenía silencio en la guitarra. Y entonces, ¿qué pasó? La guitarra, que estaba relegada cuando interpretaba un tema, pasó a primer plano con el poeta, para crear una composición musical”. Así, precozmente, nacería el compositor que empezaría a bucear en lo oriental y que, con el tiempo, llegaría a musicalizar e interpretar poetas y autores de la talla de Romildo Risso y Osiris Rodríguez Castillos (sus preferidos), José Alonso y Trelles (“El Viejo Pancho”), Serafín J. García, Rubén Lena, Lucio Muniz, Eustaquio Sosa, Wenceslao Varela, Santos Inzaurralde y Atahualpa Yupanqui, entre muchos otros.

El cantor, en tanto, se fue forjando en la admiración a Carlos Gardel. En una suerte de alquimia interpretativa, apoyada en la magnífica amplitud de su registro vocal, su estilo logró incorporar elementos de los que hicieron famoso al “Zorzal criollo”.

En 1964, en tanto, grabó para el sello Orfeo “Como yo lo siento”, su primer larga duración en los tiempos del vinilo, en el que tienen una fuerte presencia las canciones de Osiris Rodríguez Castillos, a quien admiraba. Además de la que da título al disco, incluye “De Corrales a Tranqueras”, “Polca”, “De tiempo adentro”, “Camino de los quileros”, “Leyenda del palmar” y “Gurí pescador”, versión que había sido premiada por CX 14 El Espectador y la Cámara del Disco, como la mejor interpretación de 1963.

Más tarde registró “Yo no canto por la fama”, título también proveniente de una canción de Osiris, cuya presencia vuelve a ser fundamental, esta vez con cinco temas y la propia presentación del disco. Es para destacar, asimismo, que Rodríguez Castillos – a quien había conocido pocos años atrás y con quien luego tuvo algunas desavenencias – le cedió para ambos álbumes canciones que aún él no había grabado.

Luego vinieron “Una pena y un cariño” (1973)

y “Bordoneando” (1974), en los que si bien volvió a cantar temas de Osiris,

apeló a creadores que ya había grabado anteriormente como Romildo Risso, Elías

Regules y Eustaquio Sosa; y a otros que interpretó por vez primera, tal el caso

de Alonso y Trelles, Agustín Bisio, Wenceslao Varela, Alán Gómez, Abel Soria y

Aníbal Sampayo.

7. El “canto de protesta” y la música del campo

En los finales de los ´60 y principios de los ´70, en consonancia con los momentos que se vivían, se produce en Uruguay un auge de la “canción de protesta”. En 1972, un periodista del suplemento “Platea”, del diario “La Mañana”, le preguntó a Chalar su opinión sobre ese movimiento. El cantor respondió, aunque enseguida se focalizó en su relación con el Uruguay profundo. “No estoy en oposición a la llamada canción de protesta, sino que creo que al paisano primero hay que admirarlo y quererlo, tenerle un gran respeto en la condición social que sea, para que paralelamente se le dé la posición social y económica que siempre debió tener. Es decir que aquellos que cumplen la función de protesta deben querer tanto como yo al paisano, pero impensadamente han infundido un concepto de lástima que no coincide con el sentir del propio paisano. El paisano es orgulloso de su trabajo, y a esa baquía es a la que yo le quiero cantar, para que además de quererlo se le admire y se le tenga respeto”.

Esa fascinación por la vida de campo, íntima compañera – o quizás génesis – de su gusto por la canción criolla, más temprano que tarde se transformó en el centro de su producción artística. En una oportunidad, el periodista Luis Montañés, de “La Mañana”, le preguntó en qué ritmo se sentía más cómodo. Chalar no dudó: “Con la música campera, sobre todo. No digo que es mi fuerte, porque hay gente que lo hace igual o mejor que yo. Me siento cómodo, porque me gusta. Me gusta ir al interior a las fiestas camperas, a las yerras, a las jineteadas. Disfruto todo eso”. El paisano del interior, tradicionalista casi por antonomasia, valoró esa apuesta de apasionado genuino y comenzó a retribuírsela en aplausos. “Tengo la aceptación de la gente del campo por los autores que elegí, por mi guitarra, y a cada lado donde voy canto adivinando el gusto de quién me está esperando. Pienso que en esto se basa el éxito del cantor, él debe hacer una propuesta, pero intuyendo lo que la gente quiere”, explicó en una entrevista que concedió a “El País”, en agosto de 1989.

Consultado una y otra vez sobre las razones de su éxito, Chalar las analizaba invariablemente con la simple profundidad del saber campero. “La música criolla del campo la cantamos muy pocos”, afirmó con modestia, atribuyendo más importancia a la falta de opciones que a su propia estatura interpretativa. En otra ocasión, en una entrevista que le hicieron en “La Semana Uruguaya”, en octubre de 1983, apuntó a cuestiones más intimistas, ligadas al sencillo transcurrir de los días y a la propia autenticidad de su obra: “Me preocupa cantarle al hombre que está trabajando y escucha la música a través de la radio, en el medio del campo”, explicó.

En la entrevista antes mencionada dio también

la definición que más cerca estuvo del nervio de la cuestión. Interrogado

acerca de lo que ese eventual oyente buscaba en sus grabaciones, el cantor fue

directo: “Su música” resumió. Y, acto seguido, convidó a su interlocutor

a descubrir con él la respuesta: “Yo lo invitaría un día a salir al medio

del campo para que se dé cuenta que es raro encontrar a alguien que no esté

informado, y que no le exprese sus gustos en materia musical. Y ahí va a ver

que esos gustos son completamente distintos a los que se dan en Montevideo. Yo

estuve con gente acá de la capital que nunca vio una yerra en su vida. La yerra

es la fiesta del paisano en el medio del campo. (…) El individuo que está en el

medio del campo y le hablan en una canción de la yerra, lo primero que hace es

levantar el volumen. Lo mismo si le hablan del monte, del río o del caballo.

Esa gente, aunque está dispersa en la campaña, es pueblo también. Ese pueblo

está unido a través del canto.”

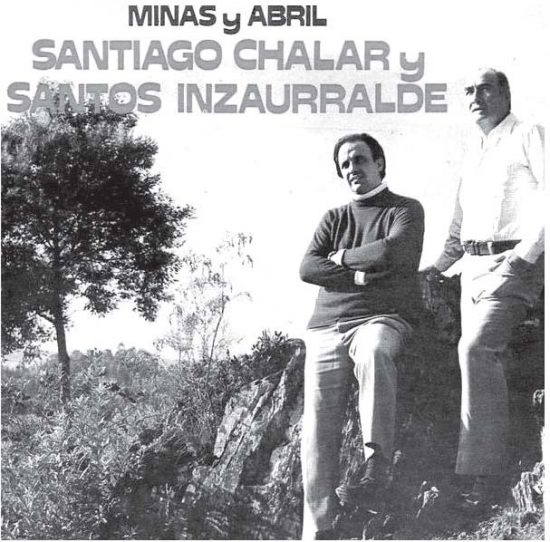

8. Su unión con Santos Inzaurralde

En 1975, luego de “Bordoneando”, salió al mercado el disco “Costumbres”, con el que inició su relación con Sondor. En una entrevista en “Platea”, a propósito de la aparición de ese álbum que fue muy bien recibido por la crítica y el público, Chalar hizo hincapié en dos temas símbolo, muy queridos para él: “Isla Patrulla, de Lena (Rubén), tiene un significado especial tanto para su autor como para mí, porque allí vivimos los dos durante algún tiempo. Yo arrendaba una estancia llamada `Los Ponchos` y en el lugar vivía el ´Chajá´ Martínez que es mencionado en la letra de la canción. También allí escuché “La tropilla” de Clodomiro Pérez y lo prometí hacer. Está incluido en el disco, menciona veintisiete variedades de pelo de caballo”.

Pero “Costumbres” es también muy importante porque, de algún modo, constituye una bisagra dentro de su carrera artística ya que, por primera vez, aparecen dos canciones con texto de Santos Inzaurralde: una es el tema que da nombre al disco, y la otra es “Coronilla”. Puede decirse entonces que a partir de ese momento empieza a aflorar, gradualmente, la presencia de este poeta minuano con quien formaría una fértil sociedad creativa, cuyo debut discográfico, en tren de rigurosidad, fue en “El aprendiz” incluido en forma aislada en el disco “Una pena y un cariño”. Santos Inzaurralde en los siguientes discos vuelven a tener presencia en varios textos (“Atadito”, “Martín Sierra”, “Polanquera”, entre otros) hasta llegar al LP “Desde El Mangrullo” (1982), primer trabajo que realizaron íntegramente a dúo.

“Anduvimos veinte años juntos compartiendo inquietudes y caminos, creando”, dice Inzaurralde. “A pesar de la amistad que teníamos siempre me trató de usted, me llamaba don Santos – agrega – . `Mañana empiezo a tutearlo`, me decía dos por tres.

Pero nunca pudo. (…) Fue hombre fácil para poder caminar con él. Siempre andaba con gran alegría. Era chistoso y muy ocurrente; y tenía la virtud de que constantemente le sacaba punta a las cosas más nimias”.

Se conocieron una noche de canto y guitarra en la casa de “Perucho” Pereira, en José Pedro Varela. Esa noche empezó a forjarse, en forma espontánea, la conjunción artística. Juntos realizaron permanentes presentaciones dentro y fuera del Uruguay, además de grabar en coautoría otros dos discos, además de “Desde El Mangrullo”.

La voz y guitarra de Chalar y la vena poética de Inzaurralde dieron origen a “Minas y abril”, que más que un tema es hoy una especie de himno para los nativos de esa ciudad y también de otros rincones del departamento de Lavalleja. “Minuano donde tú vayas/ no te canses de decir/ que si Dios baja a la tierra/ por el altar de la sierra/ baja en Minas, y en abril (…)”. “Con ese texto me pasó que debí acomodarlo -cuenta Inzaurralde- . Al principio lo escribí en endecasílabos, pero Chalar me pidió que por favor lo hiciera en octosílabos. `Es que ahí me encuentro más`, me decía”.

9. La política

Chalar creció en un hogar donde se respiraba política: su padre llegó a ser diputado e intendente de Maldonado. Es importante marcar esto, porque durante algunos años el propio Chalar incursionó en política, siempre vinculado al Partido Colorado. “Yo a la política la viví aprendiendo a querer a Batlle. Eso lo aprendí desde niño. En ese momento yo sentí que no podía quedarme en mi casa, y cuando me vinieron a buscar para integrar la lista a convencionales por el departamento de Lavalleja decidí integrarme a esa columna que encabezan Sanguinetti y Tarigo. Estos son momentos históricos, en que se juega el destino del país, y nadie puede permanecer indiferente o ajeno…”. Paravís integró la lista SAQ del Batllismo Unido de Lavalleja, que llevó seis representantes – él incluido – a la Convención Nacional del Partido Colorado.

Tras más de una década de silencio, había en ese tiempo gran efervescencia política, por lo que era común que le preguntaran sobre ideas propias y ajenas. “ Respeto el pensar de cada uno y la elección que haya hecho en la vida. Soy amigo de mucha gente que piensa muy distinto a mí, como lo fui de Alfredo Zitarrosa con quien disfrutaba enormemente de su compañía, es decir, me considero esencialmente un pluralista, como creo que somos la mayoría de los uruguayos, eso sí, mientras exista dictadura en este país, yo no voy a ejercer ningún cargo público”.

En un trabajo sobre artistas populares que realizó para el almanaque 2010 del Banco de Seguros del Estados (BSE), el músico Ruben Olivera hizo una acertada ubicación de Chalar en aquel contexto. “Desde un punto de vista sociológico, para una sociedad politizada y atravesada por el período dictatorial como la uruguaya, el de Chalar es un caso particular. Considerado por muchos como el paradigma del cantor solista criollo, es poco conocido por el público sesentista consustanciado con los cantores con `compromiso político`”, explicó sin dejar de remarcar que, como fuera, “su calidad musical no admite dudas”.

En el mismo texto, Olivera hace un análisis del toque de guitarra de Chalar, que a su juicio tiene más de Yupanqui que de Osiris: “Su forma de tocar tiene un ´color´ cálido y mate”, debido a no utilizar casi la uña, así como “cerdeos” de cuerdas no corregidos en las grabaciones, mostraron su clara preferencia por expresividad ajena a la limpieza aséptica del sonido. A esto se le suma en algunos casos la opción por afinar la guitarra un poco más bajo que lo habitual, dándole al instrumento una sonoridad más pastosa. Sus introducciones y acompañamientos tienen un gran atractivo y, aun siendo menos “barrocos” que los de su admirado Osiris, presentan una alta dificultad promedio. Logró además un difícil equilibrio: tocar con destreza académica pero con sabor de “músico popular”.

En esa segunda mitad de la década del ´80, el

Canto Popular adquirió -quizás por los tantos años que estuvo silenciado- una

gran expansión. En ese tiempo tuvieron mucho auge los cantantes de izquierda y

los de raíz blanca, que cantaban a episodios de la vida de su colectividad

política. Su propio amigo y letrista Santos Inzaurralde era un connotado

adherente herrerista. El periodista Graziano Pascale aprovechó la coyuntura

para preguntarle cómo se sentía un cantante de filiación batllista inmerso en

este movimiento musical :

“Los colorados nunca cantamos – comenzó contestando Chalar –

Cantantes colorados habrá, pero que canten al Partido Colorado no recuerdo. No

hay que olvidar que cuando se canta a veces se trata de dirigir una crítica

hacia algo. Pero si nosotros gobernamos durante 90 años es lógico que el

colorado no haya tenido la costumbre de cantar en son de crítica… Esa se me

ocurre que puede ser una de las razones…

Ahora, si yo quiero hablar de política, me

subo a una tribuna para defender mis ideas, pero no mezclo el canto con la

política”.

10. Su fe cristiana

Desde que ingresó a la Facultad de Medicina supo lo difícil que era la carrera, y que el llegar a ser médico significaba, por ejemplo, relegar un poco a la familia, tan preciada para él.

En la charla con el periodista Dardo Billotto ya referida, habló sobre el tema: “En mi caso particular tengo una categorización de valores que he asumido en mi vida. Primero: ser cristiano; después ser jefe de familia, luego médico y recién después artista”.

Su relación con la religión, a la que ubica primero en esa escala, quedó patentizada en una carta que le escribió a su hija menor, Isabel, en oportunidad que ésta fue a un retiro espiritual. “Isa: Los mejores momentos de mi vida los he pasado en jornadas o acontecimientos parecidos al que tú estás haciendo. No puede quedar todo en el aire y del amor infinito de Cristo podrás proyectarte hacia los demás con mesura, humildad y desinterés. Como lo haría Él. Sé que tu corazón está encendido y que esa lucecita (…) no se apague. Cada cosa que hagas en la vida, piensa previamente ¿qué haría Él (Cristo) en mi lugar? Así podrás por lo menos devolverle algo de bondad, compañía y amor al más necesitado, al más postergado en la sociedad, al que vive más solo; porque si tú lo asistes, le das recursos y lo acompañas, ni esa persona ni tú estarán solos porque junto está también Él. Fuerza Chabuca, que tienes una vida por delante y hay mucho por hacer. Dios te bendiga. Tu padre.”

Fue, como se aprecia en la misiva, un cristiano comprometido. En Minas, por ejemplo, participó de las actividades de la Parroquia, y dio junto con su señora charlas prematrimoniales.

11. Deportista activo

El deporte fue otra actividad a la que Chalar estuvo estrechamente ligado desde muy joven. Jugó al básquetbol en el club Bohemios – donde llegó a alternar, en un lapso breve, en el plantel principal -; y al fútbol en el Yaguarí, de la Liga Universitaria.

Como médico traumatólogo estuvo muchos años ligado al club River Plate (del que era simpatizante) y, en 1975, a la selección uruguaya juvenil que se consagró campeona en el Sudamericano de Lima. “En esa ciudad compuso la canción `Coronilla` que, por cábala, se la hacían tocar antes de todos los partidos”, comenta su hijo Carlos.

Ya en Minas, donde se radicó en 1974 luego de presentarse en el Festival de Cosquín, se vinculó afectivamente al club Olimpia, que llegó a presidir varios años.

12. Sus últimos años

En paralelo con su labor de médico, que desempeñó también en pueblos y ciudades cercanas a la capital de Lavalleja, Chalar siguió ligado a la música: componiendo, presentándose en vivo en Uruguay y en el exterior, grabando discos, o dándole vida, en 1981, junto a Inzaurralde, al Festival Minas y Abril, con el fin de recaudar fondos para el hospital local.

Residiendo en Minas, su querencia, en la década del 80 y primeros años de los 90, Chalar siguió grabando discos entre los que se destacan “Rumbeador”, “Al hombre bueno”, “Del vivir”, “Desde El Mangrullo”, “El fogón de Wenceslao Varela”, “Somos hermanos” (junto al brasileño Wilson Paim) y “Aros de humo”. En este último, se dio el gusto de incursionar en la música ciudadana. Tuvo, según coincidieron entendidos, un convincente acercamiento al tango.

También en esos años, a instancias del músico Omar Sanz, Chalar decidió agregarle a sus producciones discográficas algunos instrumentos que, a priori, no se identificaban con su estilo musical. Asumiendo riesgos buscó aggiornarse, e introdujo bajo eléctrico (ejecutado por el propio Sanz), teclados (siempre lo acompañó Hugo Marmolejo) y tambores.

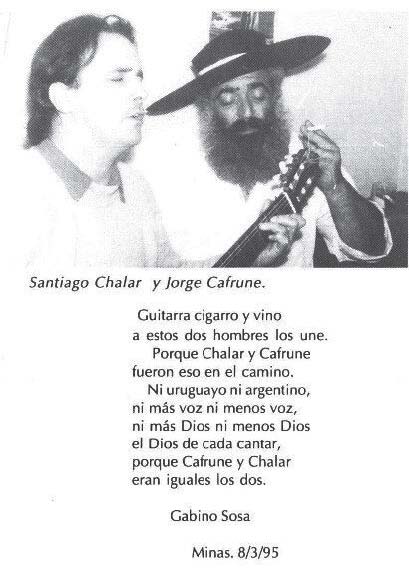

Activo como siempre, la década del ´90 lo encontró luchando en forma denodada contra un cáncer que el 21 de noviembre de 1994 terminó arrebatándole la vida. Como solía decir de Gardel y Cafrune “Son voces de Dios”, la suya sin saberlo también entró en la eternidad como una voz de Dios.

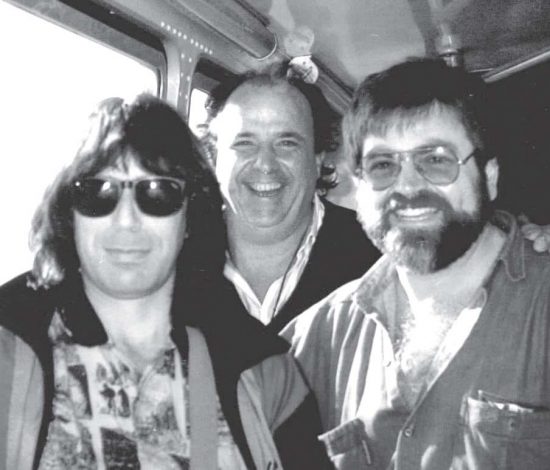

Colaboraciones: Dr. Carlos Paravís Martinez (hijo) (textos, fotos y anécdotas) – Ivonne Apolinario Altez (colaboración dactilografía) – Fernando Rótulo (fotos) – Julio Víctor Gónzalez (anécdotas y información) – Homero Rodríguez Tabeira (anécdotas, información) – Néstor Sabatino (textos e información)

Textos utilizados: El Fogón de Wenceslao Varela (Pablo Torielli) – Guillermo Pellegrino – Diario “El País”, agosto de 1989 – Ruben Olivera (Almanaque del BSE) – Revista “La Semana Uruguaya (31/10/1983) – César Di Candia “Fantasmas del pasado, perfumes del ayer” – Suplemento diario “La Mañana”

Tags: Víctor Larrosa Moreira