SUMARIO: 1. Don Policarpo – 2. La Rocha bucólica – 3. No todo eran rosas – 4. Brote de tifus en la ciudad y la campaña – 5. La grippe aparece y toma dimensión nacional – 6. Un acercamiento a la gripe y su combate en aquellos tiempos – 7. Las primeras medidas ante la aparición de la epidemia – 8. La vida sigue igual – 9. Recrudece la gripe en el interior del departamento – 10. La evolución de la atención de salud en el país y el departamento – 11. Y parecía que terminaba – 12. La segunda ola y el “arsenal” terapéutico – 13. El desempeño del cuerpo médico y la comunidad – 14. ¿Enfermedad de pobres? – 15. Cuentas claras conservan la amistad – 16. Los boticarios de la ciudad – 17. Epílogo.

1. Don Policarpo

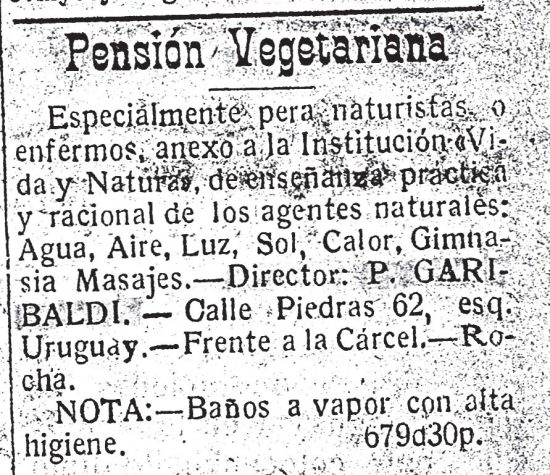

Apenas iniciado aquel verano de 1918, Don Policarpo Garibaldi decidió poner toda la carne en el asador: no podía ser, no era razonable que después de meses, años de intensa prédica, todavía existían en la sociedad rochense quienes se negaban a valorar debidamente lo principal de su método naturista; más aún, a menudo comprobaba que mucha gente lo tomaba para la chacota.

Por esos días preparó con tiempo y gran publicidad una especie de show, y para ello difundió en toda la ciudad que a media mañana iría a una zona del Bosque Municipal – muy cerca de donde un tiempo atrás deportistas de ambos sexos practicaban el juego del tennis- y se haría “estaquear” en el suelo.

Permanecería allí día y noche, sin comer, bajo el sol, el frío, la lluvia y lo que viniera, durante 48 hs.

Buscaba demostrar de esta forma que su físico era lo suficientemente fuerte y resistente para soportar tal prueba y que ello no era casualidad, sino el resultado de una vida sana, de una alimentación sujeta a los preceptos “naturistas”, a la observancia de las normas y conceptos básicos del llamado método “hidropático”.

Garibaldi era un defensor convencido de aquella disciplina tan en boga en la época que pregonaba la atención de la salud en base a los agentes naturales principales, como el sol, el aire y el agua; de los que renegaban y desaconsejaban el uso de vacunas, medicamentos u otros elementos ajenos a la naturaleza que proponía la medicina tradicional.

Ello era la propuesta principal que el vecino Garibaldi promocionaba desde su establecimiento de la calle Piedras 66, allí en la “bajadita” frente a la Cárcel Departamental.

Demás está decir que Policarpo salió enhiesto de la prueba y ello constituyó el comentario de los vecinos por varios días.

A principios de aquel caliente verano de 1918, esto era solamente el comienzo de un año lleno de acontecimientos.

2. La Rocha bucólica

Los paradójicos beneficios de la Guerra Mundial, habían puesto a Rocha al borde del esplendor económico. El comercio ostentaba un franco desarrollo al son del dinero que giraba en la plaza proveniente de un sector rural que disfrutaba de magníficos precios y demanda sostenida de sus productos. El artesanado mostraba sus talleres a pleno empleo; los sastres a duras penas cumplían con los pedidos de sus clientes, las tiendas ofrecían vistosos figurines, a través de los cuales las damas locales elegían sus modelos anticipándose a la próxima estación; los joyeros y orfebres aprovechaban el impulso de determinado sector de la población a invertir en joyas, relojes y otros elementos suntuarios.

Los nuevos constructores y maestros albañiles llegados recientemente a la ciudad, una vez que terminó su participación en aquellas obras públicas de volumen – como la refacción de la iglesia, la cárcel departamental, las obras del hospital, la finalización del Palacio Municipal – salieron a la caza de los pudientes del pueblo, especialmente los provenientes de la campaña, para construirles su residencia particular primero, otra para alquilar y rentar después, más algún local comercial con el mismo objetivo. No faltaron tam-poco los que fueron más precavidos aún y se aseguraron un buen pasar en el más allá: accedieron a un panteón en el cementerio. En tal desarrollo inmobiliario la tierra urbana valía y la construcción ofrecía un pleno empleo.

Los cafés estaban siempre concurridos, las barberías llenas, los teatros presentaban espectáculos y había siempre clientes para las repetidas funciones de los dos biógrafos existentes en la ciudad.

Un estado en expansión de la mano del batllismo, poblaba la sociedad de funcionarios, mientras toda una clase cuentapropista encontraba oportunidades en el area de los servicios personales: los aguateros, proveedores de leña, carreros, mensajeros, vendedores ambulantes, jardineras que llegaban al pueblo diariamente con su producción de verduras, frutas y hortalizas.

El panorama general ofrecía una sociedad que disfrutaba de un cierto bienestar muy distante de tiempos anteriores de penurias y carencias.

La municipalidad presentaba en ese año 1918, superávit. Sí, ¡super-á-vit en sus cuentas!

La presencia del automóvil es uno de los símbolos inequívocos de esa época. Comienzan a circular por la ciudad en forma creciente; se establecen las primeras normas para el tránsito de los mismos y se expiden las primeras licencias de conducir a propietarios y chauffers profesionales.

Todo esto lleva a la consideración que de la sociedad está obligada a encarar una mejora sustancial en sus calles y provoca el comienzo de las obras del adoquinado total de la ciudad.

Paralelamente comenzaban los trabajos para la creación de una Plaza de Deportes en la zona sur de la misma.

3. No todo eran rosas

A pesar de todo esto, algunos perjuicios fueron también consecuencia de estos años de la Guerra.

Por un lado las dificultades de comerciantes y artesanos para acceder a algunas materias primas y productos para la venta y la producción. La situación del comercio mundial – sobre todo europeo – resentía el fácil acceso de dichos bienes, provocando escasez y la consiguiente suba en sus precios.

Por otro, la creciente especulación en todo lo relacionado con los combustibles: pocos años atrás este problema hizo sucumbir la Usina Eléctrica local, incapaz de reconvertirse frente a la no disponibilidad del carbón mineral inglés. Ahora resultaba difícil la importación del kerosene, convertido por entonces en el combustible básico de estas sociedades.

La poca disponibilidad del mismo y la fijación de precios de venta por parte del estado, trajo una gran especulación que se hacía muy fuerte en los comercios y otras formas de distribución local.

Estos problemas y otros, ayudaron a agravar la habitual situación de aislamiento de Rocha al resentirse el servicio de comunicación marítima. Las quejas de quienes esperaban meses y meses la llegada de mercaderías e insumos, así como también de quienes debían enviar productos locales hacia la capital se reiteraban, frente a cargas que se demoraban indefinidamente en La Paloma y Montevideo.

En estas circunstancias los rochenses remontaban aquel verano especialmente cálido del año 1918. Tendrían un otoño “movido”, un invierno frío, para llegar a una primavera donde junto con el renacer de las flores y la vida toda, vendría algo que parecía poner a la población en un escenario propio de otros tiempos.

En medio de una época de esplendor, de pronto parecía que todo los hacía retroceder a momentos y situaciones que creían definitivamente superadas; llegaría una conocida señora llamada “grippe”, pero esta vez para constituirse en la pandemia más grande del siglo XX que sufrió el país.

4. Brote de tifus en la ciudad y la campaña

Puntualmente, al mediodía del 23 de febrero de 1918, varios médi- cos de la ciudad almorzaban en el comedor del Hotel Arrarte con colegas llegados de la capital.

En principio, el Dr. José Martirené iba a integrar la visita pero cir- cunstancias de última hora hicieron que ese ilustre facultativo no pudiera estar en Rocha para la ocasión. Vinieron sí, el Director del Consejo Nacio- nal de Higiene, Dr. Agustín Sanguinetti, el Director del Hospital de Niños Luis Morquio y el Dr. Jorge Hansen, Inspector General de los Hospitales de Campaña.

Debatieron animosamente, haciendo énfasis en los problemas sanitarios de la ciudad y en especial del funcionamiento del Hospital local.

Pocas horas después volvían los dos primeros a Montevideo, mientras que Hansen permaneció en Rocha unos días, ocupado en las tareas inherentes a su cargo.

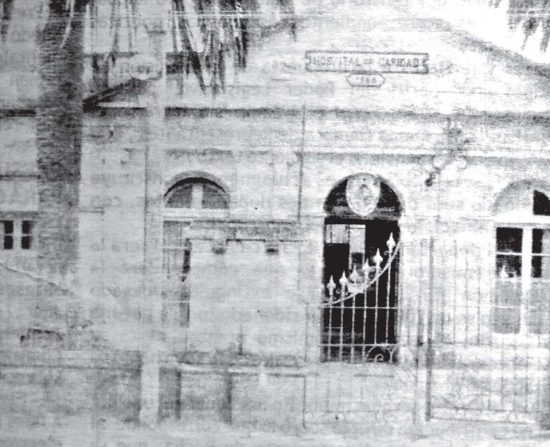

Habían pasado ya siete años desde que el Hospital perdió el rótulo de “Caridad”, al hacerse cargo de él, el Dr. José Scoseria en nombre de “Asistencia Pública Nacional”.

Desde entonces cumplía con su misión entre carencias y dificultades en base al esfuerzo de un cuerpo médico abnegado, un pequeño grupo de funcionarios sacrificados y humanos y la ayuda permanente de vecinos organizados que aportaban tiempo y sacaban recursos de donde nadie pensaba que pudiera haberlos.

El decano de los médicos rochenses, el Dr. Lucio Sanz y Sancho, ya estaba en un proceso de lento y merecido retiro; el Dr. Florencio Martínez Rodríguez por esos meses cumplía la última etapa como funcionario en la Dirección del Hospital, para ser suplantado por el Dr. Fernando de los Reyes Pena.

Se contaba además con la presencia importantísima del Dr. Antonio Lladó, el de mejor formación científica de todos. Francamente, un sabio.

Complementaban el equipo médico el Dr. Julio Bonnet, inclinado más a la política que a la medicina; y un par de jóvenes profesionales como el Dr. Próspero Brunet y el Dr. Cisneros Pereda Valdéz, este último recibido recientemente y dispuesto a especializarse en “enfermedades de la vista”.

Todos ellos, con mayor o menor experiencia estaban preparados para actuar frente a los problemas más corrientes en la salud de la población.

Con una gran predominancia de las enfermedades infecto-contagiosas; la tuberculosis y la sífilis estaban entre sus principales preocupaciones.

Pero ese otoño de 1918, un visitante habitual de la Villa, llegó con especial fuerza al punto de ser considerada “una epidemia”: el tifus.

En este sentido el diario “La Democracia” en su ejemplar del 2 de marzo anuncia:

“…una gran epidemia de tifus” “… en el Hospital se destina una sala entera a esos enfermos…”

Informa además del caso de “…una madre, dos hijos y otro muerto recientemente, encontrados en una mísera choza en las cercanías de la Estación de FFCC por el Dr. Reyes Pena, en un enjambre de moscas, dado que allí se arrojan los residuos de la población para rellenar pantanos, los cuales no se tapan con rapidez con tierra”.

Y, como intentando demostrar que el mal se ha extendido en todos los sectores de la población, informa días después: “Una de las hijas del Intendente atacada por el mal”

Médicos, autoridades policiales y municipales se movilizan frente a estos hechos, buscando evitar situaciones que conlleven a un contagio o un agravamiento de la situación.

Los primeros, aconsejando normas y procedimientos relacionados con la salud; los segundos actuando como fieles ejecutores de las disposiciones emanadas de la municipalidad; esta última acudía presta frente a denuncias o inspecciones de la Comisión de Salubridad con su Comisario al frente.

“Pozo negro en la Cárcel: hace días que se viene desagotando y tirando sus aguas en la quinta o canteros circundantes.

El comisario de Salubridad que figura en el presupuesto municipal, ¿dónde está?”

Los casos fatales se suceden; de esta forma fallecen dos vecinos muy conocidos en la ciudad: primero doña Sara Zárate de Llana de 36 años y pocos días después su hija, Nélida Llana, esposa e hija del afamado comerciante José María Llana, cuyo comercio se hallaba en el edificio hoy perteneciente al Centro Cultural María Elida Marquizo.

Mientras tanto en el Hospital se da una situación inesperada, que muestra, además de lo anecdótico, la llegada del tifus a la campaña:

“Tres decesos:

En el Hospital acaba de ocurrir un hecho bien sensible por cierto. Pedro de los Santos fue operado el 16, de apendicitis con peritonitis. El caso era grave y en el delirio de la fiebre tirose de la cama en la noche del 18 con gran violencia, y burlando la vigilancia de dos personas que le cuidaban rompió el vidrio de la ventana arrojándose por ella y echándose a correr.

Saltó la cerca de alambre y fue a parar a algunos cientos de metros de distancia, donde fue alcanzado por sus custodias.

Como consecuencia de su estado, -sin duda agravado por la ´hazaña´ que hasta novedosa parece – de los Santos falleció al día siguiente (ayer).

Un hermano político que había venido llamado a consecuencia de la gravedad del enfermo, fue de repente avisado de que su esposa, hermana de de los Santos, se hallaba gravísima en campaña.

Púsose en marcha y cuando llegó aquella era ya cadáver.

Y casi simultáneamente, prodúcese el deceso de Don Cayetano Olivar, tío de los dos anteriores.” (“La Democracia”, 20 de marzo de 1918)

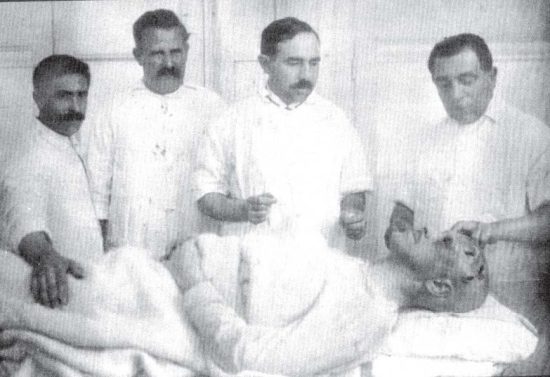

El Dr. Antonio Lladó debía viajar asiduamente a las zonas rurales y frente a la necesidad impostergable, no dudaba en practicar operaciones quirúrgicas en medio de carencias y condiciones inimaginables:

“De Castillos: Regresó el Dr. Lladó y su acompañante después de haberle practicado una intervención quirúrgica al paciente Laborda que se hallaba bastante delicado.

Crecido el Sarandí, como consecuencia de la lluvia de la noche anterior, al pretender vadearlo en automóvil a eso de las 12 de una noche oscura, encontraron el agua, y allí tuvieron que permanecer hasta la madrugada que pudieron salir del arroyo auxiliados por un carrero”. (“La Democracia”, 23 de marzo de 1918)

Estas eran algunas de las cosas relacionadas con la salud que pasaban en aquel otoño rochense de 1918.

Ya dijimos que vendría un invierno duro, donde una sociedad glamorosa en tiempos de bienestar, no podía ocultar sin embargo, sus más complicadas y oscuras vivencias comarcales.

5. La grippe aparece y toma dimensión nacional

La política rochense exhibía en este tiempo uno de sus momentos de mayor enfrentamiento y encono.

La reforma de la vieja Constitución del 30 independientemente de sus defectos y virtudes, había colocado al país en un proceso de politización y participación desconocido hasta ahora; desde entonces y por toda la década siguiente, las nuevas disposiciones aseguraban una elección todos los años.

En Rocha, el viejo feudo local del “batllismo” hacía un tiempo que se veía cuestionado por el sector llamado “vierista” encarnado en la persona del inquietante Dr. Julio Bonnet, uno de los diputados por el departamento.

Por estos meses, el enfrentamiento llegó muy lejos, alcanzando el hasta ahora inmaculado mundo de la enseñanza; más precisamente en el plano del Liceo Departamental.

Las intrigas de Bonnet a la hora de nombrar nuevos profesores buscaban no solo llenar algunas vacantes sino además desplazar otros docentes que actuaban a satisfacción desde tiempo atrás y que gozaban en la comunidad de sólido prestigio.

Todo ello llevó a una crisis que no permitía el inicio normal de las clases de 1918, declarando por lo tanto los estudiantes la huelga, con el respaldo de sus padres y los demás docentes.

Los sucesos que se produjeron conmocionaron la sociedad rochense por su grado de enfrentamiento y virulencia. Si a la par de manifestaciones, marchas callejeras, protestas de toda índole, acusaciones en los periódicos, descalificaciones personales, hechos de sangre, etc., no hubo que lamentar víctimas fatales, fue simplemente porque la suerte estuvo de lado de nuestros coterráneos.

Complementando este panorama, en forma reciente (unos pocos meses atrás) uno de los principales alfilesdel batllismo local, Juan José Pezzolo, era asesinado de un tiro en la sien en su propia oficina de la Receptoría de Aduana del Puerto de La Paloma.

Por estos días, más concretamente el 7 de junio de este año, encontraba la muerte, asesinado, el Comisario Félix Herrera de principal protagonismo en aquel enfrentamiento a tiros frente al Hotel Arrarte de cuatro años atrás.

Por si fuera poco, los diarios informaban “como al pasar” de la presencia en Rocha “por asuntos comerciales” del Coronel Manuel Dubra, otro de los actores claves del suceso narrado anteriormente.

Era necesario repasar estas cosas para demostrar cuán problemático fue aquel invierno de 1918.

Pero pronto la primavera llegó, en medio de quejas y denuncias por la escasez de kerosene y otros artículos y del anunciado remate del Teatro “25 de Mayo”, producto de la crisis terminal de su propietario original: la Sociedad Porvenir.

Pero conjuntamente con esto llegó también la confirmación de algo que se venía comentando desde días atrás: la pandemia de grippe estaba entre nosotros y ya no era posible ignorarlo o soslayarlo más.

Particularmente era la prensa la que ofrecía a sus lectores la noticia desde los últimos días del mes de setiembre. En forma paulatina se fueron agregando nuevas voces frente a una comunidad médica que, en un principio, buscaba restarle importancia a los casos que se anunciaban, hasta que la realidad se impuso y ya no fue posible dejar de aceptar la cruda circunstancia.

No pocos sostenían que “…durante meses a pesar de la porfiada evidencia, se siguió interpretando a la influenza, como una molestia”.

Sin embargo el propio Presidente de la República Feliciano Viera se contagió, y las sesiones de la Cámara de Representantes hubieron de ser suspendidas al estar enfermos la mayoría de sus miembros.

Se producen las primeras muertes y lo más destacable es que ellas se daban entre las clases “acomodadas” y sus víctimas no eran niños indefensos ni ancianos débiles sino que se ubicaban entre las personas “sanas y fuertes” de mediana edad, echando por tierra algunas explicaciones que las ubicaban en los sectores más indefensos.

Los niveles de contagio “…llegaban, en la segunda mitad de octubre de 1918 en Montevideo, a 130.000 personas según cifras del conservador ´Consejo Nacional de Higiene´”.

Peste, epidemia, infección, miasmas, contagio, eran algunas cosas que decía la gente al ver a los enfermos con “...tos hasta lo intolerable, esputos de sangre, uñas, labios y orejas azuladas, palidez extrema y muerte en tres o cuatro días” como describe Serrón es su obra “La gripe en el Uruguay, 1918-1919”.

A todo esto el Presidente de la República consultaba a través de su Ministro de Instrucción Pública Rodolfo Mezzera, al prestigiosísimo facultativo uruguayo Américo Ricaldoni que se encontraba en Río de Janeiro. Vía telegráfica se le solicitaba su opinión acerca de las características que tenía la enfermedad en los países limítrofes y recomendaciones de cómo combatirla.

Así contesta el Dr. Ricaldoni: “La epidemia es de una difusión extraordinaria. Por lo mismo es difícil evitar su contagio; pero debe atenderse la higiene personal y evitar aglomeraciones en las Escuelas, salas de espectáculos, etc. Los caracteres son de la Grippe ´catarral´, simulando sarampión en su periodo de invasión. La evolución en general, es de caracteres benéficos y dura de tres a cuatro días.

Aquí se aconseja como remedio curativo y preventivo, la quinina, que puede ser indudablemente útil, pero cuya eficacia específica es dudosa.

Por mi parte creo conveniente emplear, además de los remedios comunes a todas las infecciones, la adrenalina, pues es indudable que esta ´grippe´ no solo da fenómenos marcados ´vas paralalíticos´, sino que tiene tendencia acentuada a provocar hipotensión.

Conviene además -y esto es muy importante- mantenerse tranquilo moral y físicamente, guardar cama durante todo el tiempo de la enfermedad. Con estos cuidados nadie debe temer nada. Es indispensable por todos los medios evitar el pánico que es completamente absurdo. Trátase de una epidemia estilo la de 1890, que atacó la población de Montevideo sin provocar prácticamente víctimas.

Ruego trasmitir mis respetos al Sr. Presidente de la República y recibir Ud. atentos saludos míos y de mis compañeros de misión que se encuentran to-dos bien.

Firmado: Ricaldoni.”

De ahí en más, fueron sucediéndose un cúmulo de instrumentos de control, medidas de higiene pública y terapéutica.

La población observaba azorada estos movimientos que, a los más veteranos, los hacían retrotraer a tiempos que consideraban superados; la sombra de aquellas fulminantes pestes como la fiebre amarilla, el cólera, la viruela, etc., aparecía nueva- mente; más aún, para muchos las situaciones que presenciaban tenían algo de “medioeval” en su semejanza con las imágenes que ofrecían los libros sobre aquellas ciudades de la Edad Media.

Decretada la epidemia en todo el territorio nacional, la prensa de Rocha compartía con sus lectores la preocupación:

“Son bastante alarmantes las noticias que consigna la prensa montevideana de última fecha sobre el desarrollo en forma rápida de esta epidemia.

Las medidas profilácticas, a estar a los mismos informes, se hacían cada vez más imprescindibles, pues muchos de los casos registrados ante- ayer, acusaban serias complicaciones.

La enfermedad, que comenzara benigna, tiende a degenerar, a seme- janza de lo sucedido en España, Portugal, Francia y casi todos los países de América”.(“El Departamento”, Rocha)

A consecuencia de todo esto, en estos primeros días, en Rocha se anunciaba que “….fueron clausurados desde hoy las clases en las Escue- las Públicas”.(“El Departamento”, Rocha)

6. Un acercamiento a la gripe y su combate en aquellos tiempos

Pandemia: “Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. En el caso de la Grippe es cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él”.1

Epidemia: “es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo en un país, afectando simultáneamente a un gran número de personas”. 2

Veamos algunas consideraciones sobre la gripe.

Constituye una enfermedad respiratoria aguda muy contagiosa; posee una aparición súbita donde sus síntomas duran algunas pocas semanas y luego desaparecen.

La misma había afectado a la humanidad desde tiempos muy antiguos.

Se ha usado indistintamente las expresiones de “influenza” o “gripe”. La primera empleada por la escuela italiana y tomada luego por los ingleses; se basaba en la creencia que la enfermedad tenía origen en la “influencia” maligna de los astros. La segunda fue aceptada por la escuela francesa de particular penetración en nuestra medicina; por lo tanto es explicable que sea la denominación más usada en Uruguay.

“Según distintas estimaciones la gran pandemia de 1918/19 no tuvo precedentes en términos numéricos de víctimas humanas. Sin embargo no hemos encontrado estadísticas fidedignas con diferentes epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Las estimaciones varían entre un mínimo de 20 millones de muertes en todo el mundo y un máximo de 50 millones.”

El antecedente más antiguo registrado en Uruguay de una epidemia de gripe, data de 1857. Treinta años después en 1889, aparece la segunda más importante, y luego la de 1898.

La de 1889 fue de gran extensión, con registros que muestran que hasta el 70% de la población de Montevideo fue atacada por la gripe, pero pocos casos fueron fatales ya que no presentó en la mayoría de los enfermos complicaciones fatales.”3

Entre diversas conjeturas y comentarios sobre la situación sanitaria del país, todos los actores de entonces eran contestes en que esta pandemia de grippe venía de afuera.

Pero en cambio, algunos entendían que la comunidad médica fue “sorprendida por un nuevo ´mal´”, y que la nueva circunstancia “ponía de rodillas un saber largamente acumulado por más de un siglo y medio”,4

Las nuevas ideas, conocimientos y avances científicos de la segunda mitad del siglo XIX generaron en los principios del XX, una prestigiosa generación de médicos uruguayos que, con la Escuela francesa como inevitable referencia, gestaron a un Américo Ricaldoni, Alfredo Vidal y Fuentes, José Martirené, Santín Carlos Rossi o Julio Etchepare. Los mismos que habían combatido con éxito la viejas pestes que tanto conocían los uruguayos y que ahora mantenían a raya a flagelos tan temidos como la tuberculosis o la sífilis.

A pesar de ello existían en algunos sectores de la sociedad una visión crítica de la forma que la comunidad médica enfrentó en un primer momento a esta emergencia sanitaria.

Por un lado se insistía en la tardanza en la reacción inicial, restándole importancia a la dimensión de la epidemia.

En segundo lugar en las primeras medidas adoptadas, referidas especialmente a la higiene pública, el control de los puertos y fronteras, desinfecciones, control policial y otras cosas que infundían miedo e incertidumbre en la población, dando la sensación de que se buscaba combatir un enemigo desconocido que no se sabía dónde estaba.

Se volvía a sentir menciones a cosas como el lazareto de la Isla de Flores, casas de aislamiento, domicilios de enfermos con guardias en la puerta, calles sin transeúntes y actividades habituales clausuradas o limitadas.

Existía la sensación de que de pronto la gripe, de la que poco se hablaba, y cuyos casos ni siquiera se reportaban, adquiría un status no diferente a la difteria, el tifus, la malaria, la viruela, la fiebre amarilla, la tuberculosis, o el cólera,

Declaraciones del propio Dr. Ricaldoni señalaban que: “La terapéutica de que actualmente disponemos, contra la grippe neumónica es todavía una pobre terapéutica.

Nuestra terapéutica antigrippal es defectuosa porque carece de base verdaderamente específica.

Ignorando cual es el agente principal de la grippe, solo algunos de los elementos que la componen han podido ser atacados con más o menos buena suerte”.5

De todo esto, es de orden extractar un concepto fundamental: en el país, a pesar de los enormes avances de la medicina y de los cambios extraordinarios que se habían dado por esos años en relación a la organización de la atención de la salud, su institucionalización y la participación directa del Estado, no se conocía la etiología, o sea la causa de la gripe.

Por lo tanto lo único que estaba al alcance de los médicos de la época era atender a los síntomas de la misma, creando las condiciones elementales para que el virus no llegara a provocar complicaciones mayores.

Tal como lo establecía el propio Consejo Nacional de Higiene en su Boletín, citado por Burgues Roca: “en lo que respecta a la bacteriología de la gripe, el acuerdo sobre el agente microbiano productor de la enfermedad está lejos de realizarse”.

Hay que tener en cuenta también, que al finalizar la epidemia de 1918, “se afirma que las causas que motivaron la mortalidad eran las mismas que en todo el mundo. Se mencionan factores socioculturales, ambientales y asistenciales: falta de higiene, mala habitación, imprudencias de los enfermos, apresuramiento, a veces motivado por la necesidad de los convalecientes para reanudar su trabajo, mala o tardía asistencia a los enfermos6.

Con la epidemia definitivamente instalada en el país, los puertos rigurosamente controlados, la cuarentena para los viajeros llegados de lugares claves, la desinfección de sus ropas y enseres, las “Boletas de Sanidad”, fumigaciones masivas con “solución de bicloruro de hidrargirio al uno o dos/por mil” o “solución de formol” o “lejías”, el verano estaba cercano en aquel 1918.

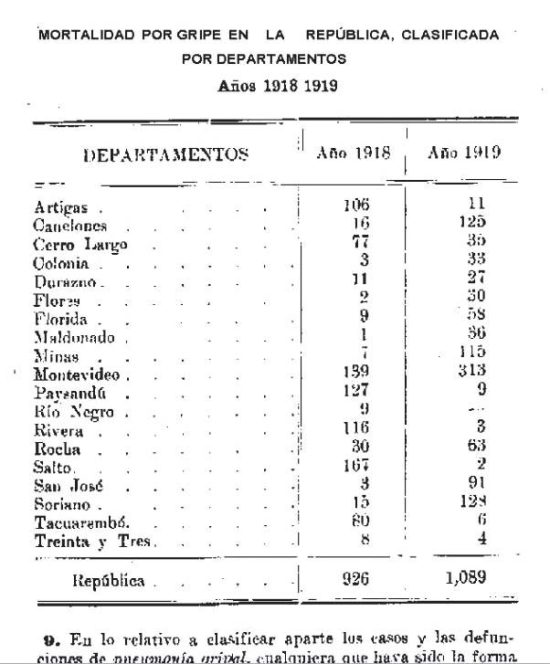

Iniciado diciembre, la epidemia disminuía en Montevideo, pero se mantenía firme en el interior sobre todo en departamentos limítrofes del norte, como Paysandú, Salto y Rivera, estos dos últimos particularmente castigados con muchos casos mortales.

Posiblemente, con menos virulencia y de una forma geográficamente dispersa, la epidemia de gripe atacaba también el solar de los rochenses causando problemas en su población y especial preocupación de sus autoridades.

7. Las primeras medidas ante la aparición de la epidemia

El Dr. Florencio Martínez Rodríguez parecía por entonces predestinado a ser protagonista en materia de naufragios en las costas de nuestro departamento.

De origen carolino y llegado a Rocha a fines del siglo XIX, tuvo especial participación en el salvataje y atención de los sobrevivientes del doloroso accidente del vapor “Poitou”, en las playas de Las Garzas.

En estos días de 1918 que venimos analizando, el destino puso en su carrera profesional dos acontecimientos similares aunque obviamente de menor volumen y significación.

Veamos algo de la crónica del periódico local “El Departamento”:

“En las últimas horas de la tarde de ayer tuvo conocimiento la Capitanía del Puerto de La Paloma por comunicación del Guarda Ángel Araújo, de que un Vapor había encallado en el Rincón de Techera (hoy Costa Azul), divisándose un bote que con 7 tripulantes se dirigían a tierra. (…) la autoridad policial y los vecinos secundaron la labor de los empleados aduaneros.

El buque encallado resultó ser el ´San Salvador´ de matrícula argentina, y venía con la máquina y el timón roto, siendo remolcado por el ´Rey Victorio´ también argentino; pero al llegar a la altura de la Isla de Lobos cortó el cabo no pudiendo agarrar más.

La tripulación se componía de 18 hombres que echaron un bote al agua creyendo que el Vapor se iba a pique; pero el bote también fue hundido por un golpe de mar habiendo conseguido llegar a la costa 8 hombres.

Arrastrado por la corriente llegó primero a la costa el cadáver de un marinero llamado Juan Arisso.

La marea también arrastró al ´San Salvador´ que quedó en la arena.

Ayer llegó al lugar del siniestro el Capitán Juan Risso, el Guarda Ramela y el Dr. Martínez Rodríguez.

Presúmese que han perecido ahogados el Capitán de la embarcación Antonio Daniel López y los demás integrantes de la tripulación”.

Y a los pocos días se presentó otra emergencia.

“Naufragio en el Puerto La Paloma.

El seis del corriente siendo las doce horas se vio desde la Capitanía, que sobre la Isla de La Tuna se venía un barco de tres palos.

Inmediatamente se izó bandera roja, izándose también otra bandera de color roja en la Comisaría, lugar alto y bien visible en todo el Puerto. Al darse cuenta la tripulación de dichas señales puso proa rumbo a la Isla Grande.

Como el oleaje era fuerte en esos momentos, antes de llegar el barco al murallón de la ensenada, se fue sobre el lado nord-este de la isla tocando fondo varias veces.

Dada la dirección del viento y presumiéndose que los náufragos pudieran alcanzar tierra en La Pedrera, el Polonio o algún otro punto del territorio, la Capitanía dispuso, sin perjuicio de pedir ayuda a un Vapor de Montevideo, que los guardias Araújo y Garibaldi salieran de recorrida en la costa (…) y hacia Santa Teresa los guardias Benítez y Castillos proveídos de ropa de marinería del Resguardo de La Paloma y otras prendas de uso particular con que pudiera auxiliarse a los náufragos en los primeros momentos (…) a las 17 y media fue comunicado a la Capitanía que los náufragos habían conseguido al fin ganar costa frente al ex Saladero ´Fraternidad´ próximo a La Pedrera (hoy San Sebastián de La Pedrera).

Fue entonces que se ordenó solicitar al Encargado o Capataz del Saladero, alojamiento provisorio para los náufragos, así como comida, abrigos, leña, etc.

Debe hacerse constar que los náufragos, ateridos como estaban de frío, no podían casi caminar por lo que hubo necesidad de apelar de mayor cantidad de ropas y al alcohol, que se había llevado en previsión de ser necesario, como también tabaco, café y azúcar.

El barco clasificado como Lugre, se llama ´Adelaida J. Carletón´, de bandera norteamericana; procedía de Buenos Aires, con destino a Cabo Verde, San Vicente, África, con Cargamento de mercaderías generales especialmente trigo.

Todos los tripulantes fueron reconocidos por el Dr. Martínez Rodríguez, quien aconsejó la internación de dos de ellos en el Hospital de Rocha, donde se encuentran ahora y al parecer mejor”.

Estas eran las preocupaciones y ocupaciones del Dr. Florencio Martínez Rodríguez, por esos días previos a la aparición de la epidemia de gripe de 1918.

Desde su establecimiento en la ciudad fue un profesional sacrificado, humano y de gran contracción al trabajo. Dio todo de sí para encaminar los primeros pasos del Hospital de Caridad de Rocha, al que dirigió en forma honoraria, precisamente hasta este año.

Convencido que su aporte al hospital había llegado a su fin y era necesario dejar lugar a nueva gente, se retira en estos meses, a pesar que seguirá prestando su valioso concurso en atención a las clases más desposeídas.

Asume el cargo el Dr. Fernando de los Reyes Pena de reciente radicación en la ciudad. Con Reyes Pena al frente del Hospital y el Dr. Julio Bonnet absorbido por la actividad política, el protagonismo principal en plena epidemia, va a recaer en la figura del Dr. Antonio Lladó.

A principios del mes de noviembre la alarma sanitaria ya había llegado a Rocha, donde las clases escolares y liceales fueron suspendidas, así como espectáculos de todo tipo que implicaran alguna forma de aglomeración.

Los comentarios de prensa dejaban trasuntar la preocupación. Las informaciones y comentarios tienden a ser contradictorios, siendo difícil para el público en general, obtener una versión clara de los hechos y los consiguientes riesgos sanitarios.

“La Gripe –Esta epidemia continúa desarrollándose en la población del Departamento, aunque con carácter benigno.

En el Regimiento 12 de Caballería se han registrado unos 70 casos; en la Policía Urbana 6 y en la Cárcel ninguno.

La Intendencia Municipal ha adoptado diversas medidas profilácticas y preventivas con la colaboración de la Jefatura Política, solicitando también del Consejo Nacional de Higiene el envío de Guardias Sanitarios para ser destacados en las fronteras de Chuy, San Miguel, San Luis y Cebollatí.

Se clausuraron las escuelas, biógrafos, templos, capillas, etc, hasta el 16 del corriente.”

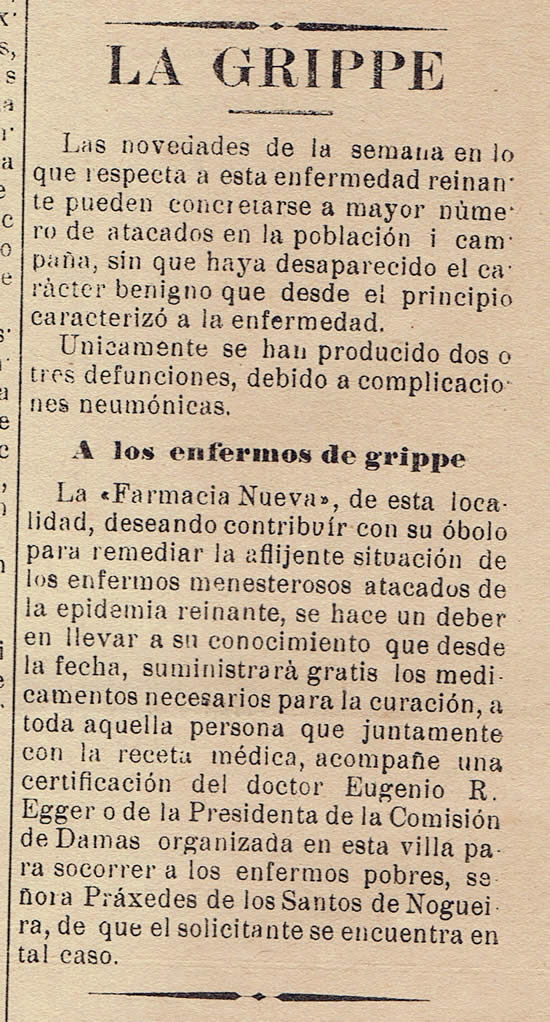

Otro día se publica: “La Grippe –Continúa desarrollándose con creciente intensidad en esta población, aunque con carácter benigno esta molesta epidemia.

La cantidad de pacientes es tan grande que nuestros lectores nos perdonarán si prescindimos de publicar los nombres de los enfermos, aún de los más conocidos.”

Llegado este momento la Superioridad designa oficialmente al Dr. Antonio Lladó como médico interviniente en nombre del servicio público para esta emergencia, y como auxiliar al Practicante Julián Núñez.

A partir de aquí comienzan estos funcionarios, con la ayuda proveniente de los organismos públicos de la capital, a realizar extensas recorridas por los barrios suburbanos de la ciudad, atendiendo especialmente aquellos hogares que presentaban serios niveles de indigencia.

Al mismo tiempo, el Hospital, emite el siguiente aviso:

“Hospital de Rocha-AVISO . Se previene a las familias indigentes que tengan enfermos de Gripe, que manden aviso al Hospital de 8 a 10 hs. para anotar su domicilio a fin de enviarles médico y otros recursos indispensables.

El Administrador – Rocha, 21 de noviembre de 1918”

La ciudad toda comienza a movilizarse asustada por el flagelo que comienza a adquirir grandes proporciones. Se procuran recursos para sostener los numerosos afectados en las capas más pobres de la población. La Comisión local de la Lucha Antituberculosa interviene en los trabajos de ayuda y prevención.

“Pro enfermos griposos –Habiendo recibido el Dr. Reyes Pena la cantidad de 300 pesos enviados por la Liga Antialcohólica para prestar auxilio a los enfermos menesterosos atacados por grippe, en vista de la numerosa gente enferma y necesitada de recursos, convocó a las Comisiones de la Liga Antituberculosa con el fin de ampliar en lo posible la obra filantrópica. (…) se hará una colecta local pudiendo enviarse los donativos a la casa de la Sra. Aurora D. de Rivero y del Sr. Claudio Crouccié, integrantes de la Comisión de Damas y Caballeros, o entregar los donativos a los comercios y centros que oportunamente se designarán al efecto.

Se lleva a conocimiento del pueblo que se reclama la dádiva con la mayor premura, pues son estos los momentos en que se deben prestarse los auxilios, ya que la demora en proporcionarlos aparejará como consecuencia indefectible, el que lleguen demasiado tarde y que se malogre en gran parte el fin que se persigue.”

El Hospital publica un segundo aviso: “Hospital de Rocha. AVISO

-Se hace saber a todos aquellos enfermos menesterosos que han sido inscriptos en este Hospital, atacados de la Gripe, que se sirvan pasar por este Establecimiento en los días de consulta, los martes, miércoles, viernes y sábado, a fin de ser recomendados a la Comisión de la Lucha contra la Tuberculosis para proporcionarles recursos a quienes los necesiten”.

Todo esto acontecía en la ciudad en los meses de noviembre y principios de diciembre de 1918.

En los próximos capítulos veremos como lo que aquí acontecía no era sino el preámbulo de situaciones verdaderamente dramáticas.

Pero además nos enteraremos que no todos los pobladores de la ciudad tenían estas preocupaciones, sino que muchos estaban ocupados en otras cosas.

8. La vida sigue igual

Dijimos que a pesar de las dificultades que envolvían a la sociedad rochense, había algunos sectores que parecían estar en otra cosa.

Es que la vida no se detenía frente a la gran emergencia sanitaria que afectaba a todo el país y menos disminuían las pasiones e intereses relacionados con la política.

Este era un año de elecciones y con especial significación en una sociedad que se aprestaba a inaugurar una nueva Constitución, la primera que reformaba sustancialmente la vieja Carta de 1830.

Hacía meses que la lucha política iba en un espiral creciente con el fin de elegir en la elección de noviembre las autoridades nacionales.

El 16 de ese mes los colorados reciben con todo entusiasmo a las autoridades y candidatos partidarios para la realización de “un gran acto cívico”. Los fueron a recibir a Garzón, organizaron el mitin en el Teatro “25 de Mayo”, para terminar brindando con champagne en el salón-comedor del Hotel Arrarte.

Diez días después, el acto electoral del 26 señalaba la elección del Dr. José Espalter, con la suplencia del Dr. Julio Bonnet, para representar a Rocha en el Senado, con el concurso de 2.817 votos.

Como no podía ser de otra manera, el pueblo se llenó de comentarios y denuncias que anotaban los consabidos actos de corrupción y manipulación del electorado.

Días atrás habían llegado 300 obreros para una supuesta reconstrucción del Puerto de La Paloma. Se afirmaba que ello no era otra cosa que la maniobra de trasladar estas personas, para que votaran en el departamento. Lo mismo pasaba con los cuerpos de línea, que llegaban sorpresivamente, se les daba de baja, votaban y luego ingresaban de nuevo en el Ejército.

Al mismo tiempo, el sector relacionado con el agro, organizaba con entusiasmo la 5ta. Feria Exposición Ganadera, con actos protocolares y discursos de figuras prestigiosas como Pedro Manini Ríos, José Irureta Goyena e Hilario Helguera.

Otro grupo, especialmente italianos y demás extranjeros, festejaban con alegría y demostraciones callejeras el fin de la Guerra Mundial en Europa, finalizando con brindis y fiesta en la Sociedad Italiana.

A la vez, no pocos rochenses en ese agitado noviembre de 1918, disfrutaban del canto lírico a través de reiteradas funciones de la Compañía de María Cantoni en el “25 de Mayo”. Debutó con “Tosca” y siguió el programa durante varias noches con “La Traviata”, “Rigoletto” e “Il Pagliacci”.

Como vemos era cierto aquello de que frente a la epidemia de gripe, otros rochenses estaban en otra cosa.

9. Recrudece la gripe en el interior del departamento

No obstante, la fuerza de los hechos se imponía, y a pesar de un cierto alivio en el número de contagiados por la influenza hacia fines de noviembre, el último mes de año marcó un recrudecimiento del mal.

“Antipandémicas – Sesionó anoche el Comité Departamental contra la Grippe, tomando en consideración varios asuntos relacionados con la epidemia grippal.

Según opinión facultativa, la pandemia tiende a declinar en esta ciudad, aunque aún continúa extendiéndose en algunas zonas del Departamento que hasta ahora no habían sido atacadas por el flagelo.”

El Dr. Lladó y sus colaboradores procuraban estar en todos lados, atendiendo aquellos sectores que se presentaban como más vulnerables en algunos barrios muy carenciados de la ciudad, como el Barrio López y el Barrio Lavalleja.

Pero pronto el equipo tuvo otros requerimientos y algunas noticias del interior del departamento hicieron que la preocupación de autoridades y gente de la salud aumentara considerablemente.

Todas las alarmas sonaban en Castillos y su campaña circundante: “La gripe: continúa en su período más álgido el desarrollo del flagelo tanto en la ciudad como en diversas zonas del departamento. También siguen produciéndose casos fatales.

De campaña fueron traídos los cadáveres de Rufino Méndez y de un hijo, para ser sepultados en el cementerio local.”

El panorama en Castillos adquiere ribetes trágicos, donde se pasa un fin de año muy amargo:

“Enero 6 de1919.

La grippe.

Regresaron de Castillos, el Dr. Antonio Lladó y el Practicante Julián Núñez después de haber prestado importantes y asiduos servicios a los atacados de grippe, a la inmensa mayoría de los habitantes de la zona.

La epidemia alcanzó allí grandes proporciones calculándose en más de dos mil atacados con complicaciones bronco-pneumania-pulmonares.

Ahora felizmente ha declinado el mal, habiéndose producido en el período más grave unas 25/30 defunciones.”

Paralelamente se abre otro frente de contagios en la zona más al norte del departamento, con especial acento en Cebollatí, Lascano y San Luis.

Hacia allí se acude con abundante cantidad de alimentos, ropas y medicinas, tratando de llegar a las familias más carenciadas y aisladas.

Mientras que en el Pueblo 18 de julio, se forma de inmediato una “Comisión Pro Auxilio a los enfermos de Grippe”, en Cebollatí se publican agradecimientos por los aportes sanitarios de Lladó y su equipo.

Los contagiados “….aumentan a razón de diez o más por día” y desde Montevideo, Asistencia Nacional envía al Practicante Rafael Rivero para ayudar en la atención de los enfermos.

En Lascano y adyacencias el peso recae en el médico local Egger.

De todos modos, ese fin de año en la ciudad de Rocha, algunos vecinos y comerciantes aprovechan para realizar festejos y comidas “al aire libre” en el recientemente instalado “embaldosado” de la Plaza Independencia.

En la segunda semana de enero la epidemia parece disminuir en intensidad a pesar de que continúan sucediéndose muertes como “el caso de Eliseo Corbo en Castillos” y otras situaciones delicadas en la “campaña profunda”.

Se establecen los primeros balances de la situación. En el Hospital de Castillos se asisten 15 afectados, celosamente atendidos por el Dr. Valiño y Sueiro y el Practicante Mauro Núñez.

Se organizan colectas por intermedio de los vecinos Amonte y Faget para “…repartir carne y leche entre los pacientes menesterosos atacados de grippe.”

En Cebollatí se sucedieron 150 enfermos y 20 muertos; mientras que en Lascano se computaron 50 enfermos y 6 muertos. En San Luis y su zona de influencia se registraron 300 enfermos y 10 casos fatales y en 18 de Julio se contabilizaron 55 enfermos y afortunadamente no ocurrieron defunciones.

En todos los casos hubo un importante apoyo de la Comisión de la Lucha Antituberculosa, institución bien organizada, con experiencia y recursos de carácter nacional.

Por esos días, el Practicante montevideano Rafael Rivero aporta alguna información sobre su experiencia en el norte del departamento, la zona más especialmente afectada durante la epidemia:

-Se atendieron más de 540 enfermos con 130 recaídas graves.

-Menciona especialmente la falta de locomoción y el difícil acceso a algunos caseríos aislados “donde solo se llega a caballo y no sin dificultad”.

-La carencia de medicamentos y las gravísimas condiciones de habitabilidad de las viviendas. “Hay casas donde habitan 12 personas enfermas”.

La situación en general empieza a mejorar quedando solo casos “de recaída”.

A fines de enero los rochenses tienen un respiro.

Pero solo eso: un respiro.

10. La evolución de la atención de salud en el país y el departamento

La atención de la salud en el país había tenido en los últimos años un desarrollo importantísimo.

Avances sustanciales en el saber médico y el concurso de nuevos medicamentos, complementaban otros dos factores valiosísimos que se destacaban en la primera década del siglo XX: por un lado el aumento de los profesionales médicos recibidos en el país y su progresiva distribución por los centros poblados más importantes del interior; por otro, el aceleramiento en el proceso de institucionalización de los recursos aplicados en la salud, tratando de aportar una medicina más democrática adaptada a una nueva sociedad que surgía.

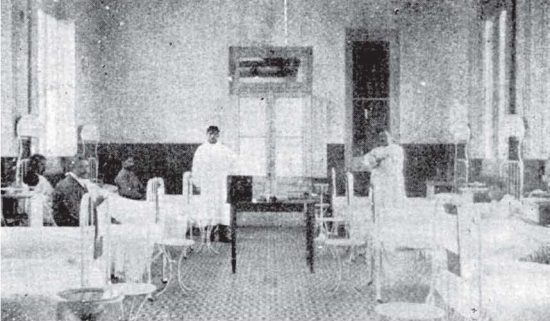

Sobre el año 1910 se produce el más importante y completo trabajo de diagnóstico de la situación sanitaria en el País, que culmina con la creación de la institución “Asistencia Pública Nacional”. En su órbita se colocan los viejos Hospitales de Caridad del interior y a partir de allí se establece la voluntad de poner todos los recursos del Estado al servicio de la salud de las clases más necesitadas.

En el inicio los hospitales se vieron desbordados por la demanda, no dando cumplimiento a los requerimientos de una población largamente postergada. La labor de la nueva institución era especialmente asistencial y en algunos casos y circunstancias, preventiva.

De todos modos luego de la reforma de la Asistencia Pública Nacional en 1916 “…los grandes cambios se vislumbran a lo largo de todo el país. A fines de la década del 20 los progresos fueron notorios, los indicadores mostraban avances significativos en diversas estadísticas de salud y epidemiología. En solo once años se duplicó la cantidad de hospitales, pasando de 20 en 1916 a 40 en 1927, con el consiguiente aumento de la disponibilidad de camas de internación”.7

El viejo Hospital de Caridad de Rocha, terminado en 1888 y puesto en real funcionamiento – con su Reglamento y correspondiente presupuesto – en 1898, pasa a manos de Asistencia Pública Nacional a fines de 1911.

Desde un principio su estructura primitiva era a todas luces insuficiente e inapropiada para una asistencia mínimamente aceptable. Antes de comenzar a funcionar ya necesitaba nuevas obras y comodidades.

Las mismas se fueron postergando por carencias de recursos y el gran propósito era contar con instalaciones que permitieran el aislamiento de enfermos con peligro de contagio y la disponibilidad de lugares perfectamente divididos para atender e internar a hombres y mujeres.

Al no lograrse esto último, en los primeros momentos de actividad del hospital, salvo casos excepcionales, solo se permitía la internación de enfermos masculinos.

Por otra parte, cuando las situaciones de riesgo se establecían siempre había alguna forma de reflotar las viejas “casillas de aislamiento”, denominadas así por la precariedad de sus instalaciones.

11. Y parecía que terminaba

En febrero de 1919 las autoridades nacionales de la salud, daban por superada la epidemia originada en la primavera de 1918, lo que no quería decir que no aparecieran casos aislados en diversos sitios del departamento.

Sea como fuere los rochenses no bajaban la guardia y mantenían firmes todas las medidas sanitarias establecidas. Se controlaban los baños y servicios higiénicos de los locales públicos, como negocios, teatros, etc. Se restringían los actos con numerosa concurrencia de personas en locales cerrados; se inspeccionaban regularmente casas y terrenos.

Algunos vecinos se mostraban desconformes con cierta negligencia de la municipalidad: “….los microbios de la gripe (….) que las autoridades edilicias hacen ´mutis por el foro´ y dejan las cosas en su estado de siempre; como si el polvo de las calles no constituyera una constante amenaza para los transeúntes, como si la adquisición de una o dos regaderas representase una exorbitancia para el tesoro municipal; como si la disposición de otras tantas medidas higiénicas y profilácticas adoptadas en todas las poblaciones significase para Rocha un problema inabordable.

Regar y barrer: he aquí los medios perentorios de eficacia indiscutible reclamados sin más demora en los actuales momentos por las calles polvorientas de nuestra ciudad” (“La Democracia”)

En estos momentos – como en todos los veranos – el eterno problema del agua estaba en el orden del día.

Rigurosa era la vigilancia de los aguateros que proveían de la misma a la población. En la oportunidad, como en tantas otras, se prohibió sacar agua del arroyo bajo ningún concepto y se habilitó como única fuente de provisión, una reciente perforación hecha en la novel estación de ferrocarril.

La municipalidad estableció un subsidio al precio del agua que expedían los aguateros colaborando con parte del costo de la misma y fijando una tarifa de “0,02 cmos. por la lata de 17 litros”.

El drama de los casos fatales que se produjeron y los eternos problemas y rencillas políticas, que como siempre tomaban de rehén a la gente más desposeída, parece reflejarse en este suelto de prensa que aportamos a continuación:

“En el día de ayer se nos apersonó el obrero Víctor Totedez haciendo la siguiente denuncia: ´Después de esta terrible mortalidad que felizmente ha cesado, ocasionada por la gripe, nadie quería ir a abrir sepulturas; solo fui yo, comprometiéndose el Intendente a darme trabajo efectivo.

Ahora fui llamado por el peón apellidado Pérez, creo que de nombre Tomás, a convidarme para ir a trabajar a ´Las Conchas´, a lo cual me negué junto a otros compañeros.

El 21 fui llamado a presencia del Intendente quien me pidió lo acompañara en esta lucha política, votando con ellos; pero como yo le dije que estudiaría la situación política del momento y le contestaría al día siguiente,…….”) (“El Derecho”)

Por esos meses de 1919, se produce el cambio de Jefe Político, al salir de su cargo, que ocupó por más de quince años, el conocido Miguel H. Lezama. Se manejaba un trío de nombres formado por Amaranto Torres, Eliseo Marzol y Miguel Lezama (h), siendo finalmente nombrado el primero de ellos; el Jefe saliente es nombrado como presidente de la Comisión de Vigilancia del Hospital local.

Los enfermos siguen: “Ha experimentado mejora, declarándose fuera de peligro, la distinguida señora Tulia Martínez Correa de Machado.

Con motivo de su enfermedad estuvo en esta el Dr. Morelli.” (“El Departamento”)

Otros en cambio, no tienen la misma fortuna:

“El lunes dejó de existir, víctima de la pandemia la señora Juana Pacheco de Fernández; a sus acongojados deudos nuestros sentidos pésames.

También falleció el conocido comerciante de la plaza Lorenzo Gonella.

Era el extinto de afable carácter, de temperamento emprendedor.”

(“El Departamento”)

12. La segunda ola y el “arsenal” terapéutico

El Dr. Antonio Lladó, a mediados de marzo de 1919 volvía de Montevideo feliz.

Las autoridades de Asistencia Nacional, a las cuales había visitado, le prometieron que prontamente se habilitarían recursos para nuevas obras en el Hospital local.

Los planes incluían la construcción de un Pabellón para los enfermos llamados “bacilares”, funcionando en forma aislada del resto del cuerpo del edificio, además de proveer de nuevas comodidades para la internación claramente separada de hombres y mujeres.

Ya se ha dicho que las autoridades departamentales conjuntamente con la comunidad médica, permanecían alertas frente a la gripe, que, aunque forma aislada, seguía atacando a los pobladores.

Distintas medidas de precaución y múltiples formas de información y consejos a los vecinos así lo demuestran.

Pese a ello, en pleno invierno de este año, la gripe atacaría de nuevo pero esta vez en forma de epidemia.

Si la llamada “primera ola” sucedida en el año anterior, tuvo su impacto en una primavera “tardía”, esta “segunda ola” cayó en el invierno; con niveles menores del contagio, pero con consecuencias más graves en el número de víctimas mortales.

En 1918 atacó especialmente en el litoral y norte del país, con especial énfasis en las zonas de frontera con Argentina y Brasil. En 1919, la epidemia tuvo su especial afectación en el sur.

De todos modos, en Rocha, y siguiendo las cifras oficiales, se duplicó el número de muertes, pasando de 33 a 60.

Las causas del mal se consideraban que eran similares a las del resto del mundo pero muchas veces adquiría formas de presentarse distintas: “… la sintomatología se presentaba en forma brusca, sin pródromos, de ahí la denominación de gripe ´insólita´. Empezaba con hipertermia, cefalea, lumbalgia, sensación febril junto a náuseas y vómitos” (…) los enfermos se quejaban de ´dolores difusos´; por eso la llamaban ´trancazo´. Agregaban tos y bronquitis con fiebre alta de 38 y 40 grados el primer día, con o sin sudoración.

El problema estaba en la evolución de la sintomatología y las complicaciones agregadas, tuviera el enfermo otras comorbilidades o no, especialmente cuando en el país era endémica la tuberculosis”.8

Con referencia al tratamiento que recibía la población en esta emergencia, se debe decir nuevamente que por esos tiempos se conocía muy poco respecto al agente microbiano productor de la enfermedad.

Pero en cambio los médicos sabían perfectamente cómo se contagiaba la misma, y por lo tanto estaban en condiciones de prever el contagio.

“El caso es que el contagio, como sabéis, es aéreo, a pequeña distancia, de hombre a hombre casi de aliento contra aliento”9.

Todo esto hizo que gran parte del esfuerzo de la sociedad estuvo destinado a evitar el contagio de la gente.

Se presentaba la dificultad que esta gripe no era de carácter catarral, común, sino que había un contagio rápido y directo. Gran parte de la comunidad médica coincidía que era de carácter benigna, pero “se agravaba -como sostenía el Dr. Angel Gaminara – cuando se le agregaban otras enfermedades como el pneumo y estreptococo lo que causaban complicaciones mortales”.10 y “porque como afirma Bochard, ´la gripe es una enfermedad de superficie que abre la puerta a otras infecciones, ya sea de naturaleza estreptocócica, estafilocócica, pneumocócica, etc´”.11

En muchas oportunidades cuando el enfermo llegaba a complicaciones de este tipo, la ciencia de la época tampoco tenía una terapéutica adecuada para enfrentarla ya que no se contaba con antibióticos.

Cabe destacar que los médicos uruguayos conocían de estas complicaciones pulmonares ya que existían en el país publicaciones científicas desde fines del siglo XIX.

Por otra parte todos los médicos, aún los que actuaban en las zonas más alejadas, eran excelentes clínicos y la aplicación de esa técnica era la primera acción frente a un contagiado.

La ventaja que presentaban estos últimos años era contar con algunas herramientas para diferenciar una pneumonía “común” de una “gripal”, como los análisis hematológicos, estudios de expectoración y los rayos X.

No puede negarse que la medicina de ese momento ostentaba resonantes victorias sobre terribles enfermedades contagiosas como la difteria y la tuberculosis; por lo tanto no le era ajena la lucha diaria con estos males.

En ese sentido, aspectos como la educación y la prevención, ocupaban desde tiempo atrás, importantes lugares en la formación de los médicos en la Facultad de Medicina.

Era habitual el enfrentamiento de las enfermedades trasmisibles de carácter exótico y su correspondiente profilaxis como el control en los espacios de fronteras terrestres y marítimas, los lazaretos, las estaciones sanitarias, los servicios de desinfección, el control de las aguas y los férreos dispositivos para la evacuación de desperdicios.

Todo esto fue puesto en práctica en ocasión de esta epidemia de gripe; en noviembre de 1918 la Revista Médica del Uruguay presenta propuestas de tratamiento, sabiendo que no se tiene un remedio específico sino que es necesario un procedimiento general anti-infeccioso y sintomático.

Muchas veces, “la desesperación y la angustia de los enfermos era apremiante. Si la sintomatología avanzaba y no había mejoría, los médicos se veían obligados a tomar decisiones terapéuticas que no siempre demostraban ser eficaces.”

En resumen hay que concluir que finalizada la pandemia, quedaba claro que el arsenal terapéutico que disponía la comunidad médica uruguaya era poco eficaz, tal como lo confirma el informe final del episodio sanitario del Consejo Nacional de Higiene.

13. El desempeño del cuerpo médico y la comunidad

Demás está decir que los rochenses en aquel 1919, pasaron un durísimo invierno; al final del mismo vieron disminuir los efectos de esta fulminante epidemia y a fines el mes de agosto, todos tuvieron un respiro.

Hubo tiempo después, para hacer un balance de lo actuado y detectar las fortalezas y fallas de la acción de la comunidad en su conjunto para intentar aliviar los males de los afectados del departamento.

Se analiza la acción desplegada en tres momentos claves de la emergencia: a la hora de prevenir la situación, durante la misma y las medidas tomadas una vez que ella fue declarada como finalizada.

En un primer momento frente a la amenaza de la gripe, el aparato sanitario estatal, como una sola unidad, se desplegó en toda la geografía rochense de una forma coordinada, mediante los recursos que se disponían en la época.

Las principales dificultades radicaban en las comunicaciones, ya que si bien existían el teléfono y el telégrafo, el uso de los mismos no era generalizado. La infraestructura sanitaria dejaba mucho que desear y todo se veía agravado por las dificultades en materia de transporte, sin vehículos adecuados para llegar a lugares muy aislados y de difícil acceso.

El personal médico trataba de llegar a todos lados, empleando los conocimientos disponibles para efectuar un buen diagnóstico clínico de los pacientes; en muchas oportunidades se percataban de diversas complicaciones microbianas que eran seguidas, pero con la desazón de no poder muchas veces revertirlas por falta de fármacos adecuados.

En otro aspecto se establecía conjuntamente un “diagnóstico social” de la situación del enfermo de gripe, tomando medidas para mitigar sus aspectos negativos.

En este sentido hubo, desde apoyo económico con dinero hasta suministros directos de alimentos, vestimentas y artículos de limpieza, aportados tanto por instituciones públicas como privadas, además de contribuciones individuales.

Por haber sido muy significativas, se deben nombrar instituciones como la Liga Uruguaya contra el Alcoholismo, el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay y la Comisión Nacional de la Lucha Antituberculosa, las cuales, ya en forma directa, ya a través de comisiones delegadas departamentales, canalizaron una fluida ayuda para los afectados en Rocha.

Paralelamente, gran parte de la ayuda estatal se hizo por medio de la creación de la llamada “Comisión de Protección contra la gripe” y su Comisión local.

Una vez superada la emergencia, las autoridades siguieron prestando atención a estos asuntos, ensayando campañas de educación y concientización en la población mediante publicaciones folletos y visitas explicativas organizadas en forma conjunta por la Asistencia Pública Nacional y el Consejo Nacional de Higiene.

14. ¿Enfermedad de pobres?

La primavera trajo alivio a los pobladores rochenses, mientras que particulares y profesionales se alternaban en análisis y comentarios sobre la desgracia pasada.

Ya se han visto algunos aspectos que conforman el balance general de la pandemia a nivel local.

El año 1918, calificado como la “primera ola”, presentó una epidemia ensañada con los sectores más desposeídos de la sociedad, causando muchas muertes en aquellas zonas más alejadas y aisladas del departamento.

Pésimas condiciones de habitabilidad, carencias manifiestas en la alimentación, hábitos poco adecuados para la higiene y salubridad, creaban un clima propicio al desarrollo de estas enfermedades y su corolario de complicaciones.

Algunos sectores de la opinión pública ponían su atención en esta realidad, donde salud y pobreza presentaban un cuadro muy distinto a lo que ostentaba la ciudad, envuelta como se vio, en un proceso de modernización.

En forma reiterada se criticaba el hecho de que las autoridades hacían demasiado hincapié en la pobreza y el modo de vivir que ello aparejaba, como una de las principales causas del contagio.

Sin embargo, todo ello se venía al suelo cuando una “segunda ola” en el año próximo, presentaba la característica que ahora, eran las “clases acomodadas” las que sufrían el mayor peso del contagio.

¿Cómo entender estas dos realidades?

Generalmente, parte de la explicación está en que las víctimas anteriores del contagio ya se encontraban inmunizadas, y en cambio una mayor expansión de la epidemia hacia el sur, sorprendió a estos sectores que no lo estaban.

Sea como fuere, la epidemia de gripe de estos años permitió poner en evidencia las condiciones paupérrimas de vida que tenían muchos connacionales, cuyo aislamiento y las dificultades de comunicación tan propias de la época, los hacían hasta ahora, invisibles.

El otro aspecto que se analizaba estaba referido a qué grupos etarios castigó especialmente la gripe; es decir en qué nivel se produjo mayor-mente la mortalidad.

Básicamente tuvo consecuencias mortales a los comprendidos en el grupo entre 15 y 60 años. Se explica porque era el grupo más numeroso de la población, representando el 55% de la misma.

Por entonces el Uruguay era un país joven.

Por otro lado la población mayor se estima que en su mayoría ya estaba inmunizada por epidemias anteriores como la de 1890.

15. Cuentas claras conservan la amistad

Ya se ha anotado que la epidemia de gripe de 1918 y 1919, demandó un enorme esfuerzo del sector público y de particulares para llegar con ayuda a la población más necesitada, mucha de la cual se encontraba ubicada en lugares francamente aislados y por lo tanto con dificultades de comunicación.

Además de instituciones filantrópicas que ayudaban, muchas veces había que acudir a empresarios locales que proveían de alimentos, etc, para los atacados, a los cuales muchas veces se les hacía difícil cobrar sus créditos.

He aquí un suelto del diario “El Departamento” de setiembre de 1919, que reflejan tal situación:

“Que se pague

Nuestro colega ´La Democracia´ viene ocupándose de un hecho que verdaderamente habla muy poco en favor de la Asistencia P. Nacional.

Se refiere a que las cuentas contraídas en Castillos con motivo de la anterior epidemia gripal, que ascienden a la suma de $ 874,39 que todavía se encuentran impagas a pesar de las gestiones hechas por los acreedores.

La Asistencia Pública Nacional, velando por su buen nombre, debe apresurarse a saldar esas cuentas, pues dejan un pésimo precedente, y es así que como muchas veces en casos de apremios, se lucha con dificultades para conseguirse recursos para combatir las epidemias que se desarrollan en campaña; es que las personas por más buena voluntad que manifiesten con el fin de conjurar un peligro para la salud pública, vacilan en disponer de recursos y medios ante la inseguridad de un legítimo reembolso.

Estamos de acuerdo en que se pague esta deuda sagrada y a la mayor brevedad posible.”

Pero al fin vienen buenas noticias:

“Más vale tarde que nunca.

Según ha noticiado nuestro colega ´La Democracia´, el Director del Hospital de Rocha, Dr. Próspero Brunet, al fin de los fines, recibió un cheque de la Asistencia Pública Nacional destinado a pagarse las cuentas adeudadas hace un año a varios vecinos de Castillos de cuyo hecho nos ocupamos en edición anterior.

´Más vale tarde que nunca´, dirán para su contento los acreedores referidos”.

16. Los boticarios de la ciudad

Por esos años tres farmacéuticos se distinguían en el comercio local: Juan Revella, ocupando la vieja Botica “Domingo Costa” en la clásica esquina de 25 de mayo y 18 de julio; Eustaquio Solagoistia, cumpliendo sus últimos años en la Botica “Del Pueblo”, (suplantado en la misma época por Lucas Stiglich), ubicada en la muy céntrica Gral Artigas y 19 de abril y el ciudadano vasco Santiago Pradere, el cual, desde su “Botica Nueva”, en 18 de julio y 25 de agosto, inauguraba una larga saga de Químicos Farmacéuticos en Rocha .

A ellos les correspondió atender la emergencia sanitaria de estos años, con la responsabilidad y la profesionalidad que les caracterizaba.

A medida que avanzaba el siglo las farmacias iban lentamente pasando de su viejo rol de magníficos químicos que preparaban las recetas que los médicos indicaban a sus pacientes, a un papel más pasivo que poco a poco los iba relegando a meros expendedores de las llamadas “especiali-dades farmacéuticas”

El farmacéutico artesanal ya no podía hacer frente con sus métodos a esta nueva demanda que implicaba fabricar y vender un número creciente de productos.

De todos modos hay que decir que el farmacéutico era un actor destacado de la sociedad rochense. Serio, esmerado en su labor desde un local prolijo y hasta lujoso, que muchas veces se convertía no solo en un negocio donde acudían clientes, sino en un verdadero centro social y cultural, inspirador de charlas, informaciones, ambiente generador de ideas. En las boticas de las farmacias de Rocha se daba cita lo mejor y más lúcido de su gente.

A través de los siglos la relación entre médicos y farmacéuticos fue evolucionando en curiosas y a veces sorprendentes episodios.

Pero siempre fue un juego de mutuas concesiones: los médicos tendrían el monopolio de la atención de la salud y la expedición de las recetas; los farmacéuticos tendrían el monopolio de la venta de los medicamentos recetados.

En este tácito acuerdo no faltaban oportunidades donde el mismo no se respetaba cabalmente. Ello se daba cuando las farmacias “recetaban” directamente a sus clientes, o les aconsejaban medicamentos sin mediar una indicación de un médico.

En la oportunidad de la epidemia de gripe de estos años, ya se vio que el tratamiento farmacológico no variaba el de toda enfermedad virósica, que buscaba controlar la infección y aliviar la sintomatología.

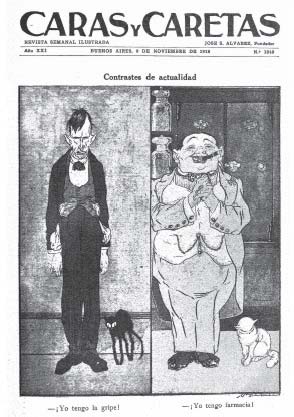

A estos último acudían los atacados de gripe a las farmacias con inusitada continuidad. Si algún sector salió económicamente favorecido con la epidemia, este fue sin duda el de los boticarios, que verdaderamente hicieron en estos tiempos una formidable zafra.

17. Epílogo

De esta forma fue pasando lentamente la última gran epidemia que tuvieron que soportar los rochenses de cien años atrás.

Los más viejos siempre la recordaron con dolor, ya que en ella se fueron muchos de los suyos. Fue sin duda, un episodio que marcó profundamente su existencia.

Por lo tanto, a veces resulta curioso que un episodio de esta importancia no haya sido lo suficientemente recordado y analizado.

En su centenario, sea esto una humilde colaboración para que el mismo mantenga un lugar en la memoria de todos nuestros coterráneos.

REFERENCIAS

1 Víctor Serrón, “La gripe en Uruguay (1918-1919)”

2 O.M.S. (World Health Organization).

3 Agencia de la ONU para los refugiados

4 Dra. Sandra Burgues Roca “La Pandemia de gripe en el Uruguay (1918-1919)”

5 Victor Serrón, obra citada.

6 Victor Serrón, obra citada.

7 Burgues Roca, Sandra: “Centenario de la Asistencia Pública Nacional. 1910-2010

8 Burgues Roca: obra citada.

9 Real Academia Médica de Barcelona – citada por Burgues Roca/obra citada.

10 Gaminara Angel: Anales de la Fac. de Med. – citado por Burgues Roca/obra citada

11 Francisco Paladino . Consideraciones grales sobre la gripe…- citado por Burgues Roca/obra citada.

Tags: Néstor Sabattino Dossi